|

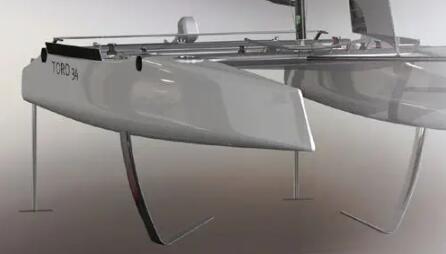

明永樂三年(1405年),,偉大的航海家鄭和,,奉明成祖朱棣之命,首次率領(lǐng)龐大的船隊起錨遠(yuǎn)航,,出使中國南海以西的國家和地區(qū),,史稱“鄭和下西洋”。 610年過去了,,當(dāng)我們站在長151.18米,、寬61.6米的“寶船”模型前,當(dāng)我們再次揚帆遠(yuǎn)航,、重走海上絲綢之路時,,不禁要感嘆中國古代那些先進(jìn)的造船和航海技術(shù)。 “福船”與帆櫓 中國古代造船技術(shù)發(fā)展到明代,,已經(jīng)產(chǎn)生了沙船,、廣船、福船三種海船船型,。沙船是方頭方梢平底的淺吃水船,,多桅多帆,長和寬的比值較大,。廣船最有特點的地方是其張開如折扇的帆形,,此外,其在中線面處深過龍骨的插板也為減緩船只的搖擺起到一定作用,。 福船是一種尖底海船,。 古代福船“高大如樓,底尖上闊,,首尾高昂”,,兩側(cè)有護(hù)板。全船分四層,,下層裝土石壓艙,,二層住兵士,三層是主要操作場所,,上層一般用來作戰(zhàn),。鄭和下西洋時所使用的寶船正是采用了福船的船型,。 鄭和下西洋時,使用方位和時間標(biāo)示地點,。比如《鄭和航海圖》中所載“太倉港口開船用丹乙針一更平吳淞江,,用乙卯針一更到南匯嘴”,,就是說“從太倉港口開船沿105度方向航行,,一更時間到吳淞江,再往97.5 度方向航行,,一更時間到南匯嘴”,。 除此以外,計程儀,、測深儀等航海儀器,,海圖、針路簿等航海地圖都是當(dāng)時先進(jìn)航海技術(shù)的組成部分,。 鄭和的船隊,,白天用指南針導(dǎo)航,夜間則用觀看星斗和航海羅盤定向的方法保持航向,。由于對船上儲存淡水,、船的穩(wěn)定性、抗沉性等問題都進(jìn)行了合理應(yīng)對,,所以鄭和的船隊能夠在“洪濤接天,,巨浪如山”的險惡條件下,“云帆高張,,晝夜星馳”,,很少發(fā)生意外事故。白天以約定方式懸掛和揮舞各色旗帶,,組成相應(yīng)旗語,;夜晚以燈籠反映航行情況;遇到能見度差的霧雨天氣,,則用銅鑼,、喇叭和螺號用于通信聯(lián)系。 在利用風(fēng)力航行的時代,,除了船型,,船舶動力也是我國古代船舶技術(shù)高度發(fā)展的標(biāo)志之一。 鄭和寶船在動力推進(jìn)系統(tǒng)的桅帆和槳櫓這兩個重要環(huán)節(jié)采用了獨特的設(shè)計,。 首先,,與當(dāng)時歐洲帆船采用的分段軟帆不同,鄭和寶船在總體設(shè)計上采用縱帆型布局,、硬帆式結(jié)構(gòu),,帆篷面上帶著撐條,,相當(dāng)于筋,可起加固作用,。這種帆雖然較重,,在升起時比較費力,但卻擁有極高的受風(fēng)效率,,可使船速提高,。并且桅桿不設(shè)固定橫桁,可適應(yīng)海上風(fēng)云突變的情況,,調(diào)戧轉(zhuǎn)腳靈活,,能有效利用多面來風(fēng)。 其次,,鄭和寶船在兩舷和艉部設(shè)有長櫓,。這種長櫓入水深,櫓在水下半旋轉(zhuǎn)的動作類似今天的螺旋槳,,推進(jìn)效率較高,。在無風(fēng)的時候也可以保持相當(dāng)航速,而且適應(yīng)在狹窄港灣,、擁擠水域航行,。 “過洋牽星術(shù)”和“海道針經(jīng)” 鄭和船隊在觀測天文氣候、辨別方位,、確定航線等航海實踐中,,進(jìn)一步豐富、積累了航海的知識和經(jīng)驗,。那個時代的人正是通過對這些知識,、經(jīng)驗的總結(jié),使明初的航海技術(shù)在宋元以來的基礎(chǔ)之上,,有了更進(jìn)一步的發(fā)展,。 在記載鄭和船隊有關(guān)航海技術(shù)的《鄭和航海圖》中,保存了大量關(guān)于航海路線,、沿途海流,、水深、礁石分布,、停泊地點以及指南針,、天文導(dǎo)航的豐富資料,成為前人留給我們的一份珍貴的歷史文化遺產(chǎn),。 由《鄭和航海圖》可知,,鄭和在航行時使用了“過洋牽星術(shù)”和“海道針經(jīng)”,這在當(dāng)時是最先進(jìn)的航海導(dǎo)航技術(shù)。 在古代,,天文導(dǎo)航又稱“過洋牽星”,,它包括觀測方向和方位兩個部分。天文導(dǎo)航的方法在指南針用于航海之后,,并沒有被遺棄,,而是繼續(xù)得到充實和發(fā)展,與指南針配合使用,,把航海技術(shù)推向了一個新階段,。 大約在元明時期,我國開始應(yīng)用牽星術(shù)來觀測船舶所處的地理緯度,。牽星術(shù)是利用一種叫牽星板的簡便工具來實施的,。據(jù)研究古代造船和航海技術(shù)的專家金秋鵬所撰《中國古代造船與航海》一書介紹,,牽星板用烏木制成,一副牽星板包括從小到大12塊正方形木板,,最小的每邊大約2厘米,。另外又有用象牙制成的一個小方塊,大約6厘米長,,四角刻有缺口,。缺口四邊的長度分別是半角、一角,、二角,、三角,一角是1/4指,。使用的時候,,左手拿著牽星板一端的中心,手臂伸直,,讓木板的下邊緣保持水平線,,上邊緣對準(zhǔn)所觀測的星斗,這樣就可以測出從船舶所在地所看到的星斗距離水平線的高度了,。而測得星斗高度以后,,就可以計算出船舶所在地的地理緯度了。 用“牽星板”觀測定位的方法來判斷船舶位置,、方向,,確定航線,這項技術(shù)代表了那個時代天文導(dǎo)航技術(shù)的世界先進(jìn)水平,。 海道針經(jīng)是我國元明清時期用于導(dǎo)航的航海羅盤,。該項技術(shù)利用8個天干(10個天干減去“戊”和“己”)、12個地支及八卦的四個方位,將航海羅盤圓周分為24等份,,能夠準(zhǔn)確指示方向,。 當(dāng)時使用的儀器和掌握的先進(jìn)技術(shù),包括航海羅盤針,、計程法,、測探器、牽星板,、針路記載,、航海圖繪制等。 羅盤針也是航海中最重要的工具,,由領(lǐng)航員(火長)親自掌握,,并決定航向?;痖L還掌握針路和航海圖的繪制與使用,。鄭和下西洋時,選擇最有經(jīng)驗的人任火長,,船上設(shè)有專門放置羅盤的針房,。 計程法是計算航速與航程的方法。已知寶船的長度,,把木片從船頭投下,,測出木片從船頭到達(dá)船尾的時間,以船長除以時間,,就得出了航速,。當(dāng)時航海一晝夜分為10更,用燃香計算時間,。用航速乘以時間,,就可求知航程了,。當(dāng)時,,船的航速約為一更30公里,。 明代仍以長繩系鐵器為測深工具,,對淺海和有礁石的航程多做測深記錄,,以便航行,,并記于航海圖上,。 針路記載開船地點,、航向,、航程,、停泊處所等。航向是羅盤針位,,鄭和的羅盤針位曾編成《針位編》一書,,可惜失傳了。 茅元儀《武備志》中的航海圖上,記載了觀測的牽星記錄和測量所得水深,。航行時,,依據(jù)所記針位,參考航程的測算,,就可順利地到達(dá)目的地,。這幅圖在東西交通史上和航海史上占有很重要的地位。 從1405年開始,,鄭和先后七次奉旨率船隊遠(yuǎn)赴西洋,,航線是從西太平洋穿越印度洋,直達(dá)西亞和非洲東岸,,途經(jīng)30多個國家和地區(qū),。他的航行比哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲大陸早87年,比達(dá)?伽馬開拓從歐洲繞好望角到印度的航海路線早92年,,比麥哲倫率領(lǐng)船隊首次環(huán)航地球早114年,。在世界航海史上,鄭和船隊開辟了貫通太平洋西部與印度洋等大洋的直達(dá)航線,。據(jù)英國著名科學(xué)史家李約瑟博士估計,,1420年間明朝擁有的全部船舶,應(yīng)不少于3800艘,,超過當(dāng)時歐洲全部船只的總和。對于當(dāng)時的世界各國來說,,鄭和船隊從規(guī)模到實力,,都是無可比擬的。 鄭和下西洋時間之長,、規(guī)模之大,、范圍之廣都是空前的。它不僅在航?;顒由线_(dá)到了當(dāng)時世界航海事業(yè)的頂峰,,而且對發(fā)展中國與其他國家的友好關(guān)系,做出了巨大貢獻(xiàn),。鄭和的遠(yuǎn)洋航行,,前后七次,都戰(zhàn)勝了狂風(fēng)巨浪,,勝利返回,,說明明代初期,我國的航海技術(shù)還居于世界前列,。 明朝結(jié)束了戰(zhàn)火紛飛的元末亂世,,安定內(nèi)憂、攘除外患,采取了輕謠薄賦,、鼓勵生產(chǎn),、整頓吏治等措施,創(chuàng)造了一個相對穩(wěn)定的社會環(huán)境,。明初的前百年之內(nèi),,明代的手工業(yè)、交通運輸業(yè)和商業(yè)都得到了發(fā)展,。這種發(fā)展,,成為了明代造船技術(shù)發(fā)展的歷史大背景 明朝的造船技術(shù)和工藝在前代積累的基礎(chǔ)上實現(xiàn)了新的飛躍,達(dá)到了古代造船歷史的巔峰,。永樂三年,,鄭和率龐大船隊七次下西洋,無論從船隊的規(guī)模還是造船的技術(shù)來看,,明代當(dāng)時的造船技術(shù)己達(dá)到了高度發(fā)達(dá)的程度,,鄭和下西洋也鑄就了輝煌的明朝航海史。 欲了解明朝的航海史,,就必須對明代造船技術(shù)的發(fā)展史進(jìn)行剖析,。造船技術(shù)的發(fā)展是明朝航海的基礎(chǔ)。本文老陳將和各位一起,,從明代船型的演進(jìn)與分類出發(fā),,研究明代船具及制造工藝技術(shù)的改進(jìn),進(jìn)而分析明代造船技術(shù)發(fā)展的社會需求,。 一,、明代船型的演進(jìn)與分類 船舶制造發(fā)展的水平在一定程度上體現(xiàn)了當(dāng)時社會生產(chǎn)力的發(fā)展水平。古代中國社會的發(fā)展經(jīng)歷了三個高峰,,相對應(yīng)而言,,船舶制造業(yè)也出現(xiàn)了三個高峰,即早期的秦漢時期,、中期的唐宋時期以及晚期的元明時期三個高峰,。通過長期的發(fā)展,我國的船只制造類型己經(jīng)演變?yōu)槿齻€類型,,即“廣船”“福船”和“沙船”,。三種船型各具特色,應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,,體現(xiàn)了我國古代的造船技藝,。 1、“廣船”演變特點 “廣船”顧名思義是指廣州附近船只的統(tǒng)稱,。廣船的歷史非常悠久,,從春秋時期就開始有廣船的使用,,經(jīng)過秦漢、唐宋,、元明三個時期的發(fā)展,,廣船成為了我國古代三大船型之一。 廣船之所以產(chǎn)生于廣州有三個方面的原因,。首先,,廣州有天然的港口優(yōu)勢,航運業(yè)發(fā)達(dá),,對外貿(mào)易頻繁,。其次,廣州是沿海城市,,居民生活,、生產(chǎn)也嚴(yán)重依賴于船只。最后,,明代倭寇騷擾,、挑釁,明政府在廣州積極籌備建造造船廠,,廣船自身的特點適合做成戰(zhàn)船進(jìn)攻,。廣州深厚的造船技術(shù)積累和外貿(mào)業(yè)的發(fā)展以及明代軍事戰(zhàn)爭的需要,這些因素都為廣船的發(fā)展創(chuàng)造了條件,。 廣船有兩大的特點:第一,,“水密隔艙”,設(shè)置多個隔艙方便貨物的分類,,另一方面還可以提高安全性能,。第二,“多孔舵”,,舵葉上有菱形的舵孔,減小阻力,,操作方便,。 廣船船體高大,船身長10丈,,闊3丈余,,儼然是海上的巨無霸。廣船用鐵木制成,,通體堅硬似鐵,、極耐腐蝕。形制下窄上寬,,狀若兩翼,。對比而言,,倭寇的船只所用材質(zhì)為松杉木,頂不住廣船“鐵體”撞擊,,對戰(zhàn)時倭寇聞風(fēng)喪膽,。所以廣船被廣泛應(yīng)用在了明代水軍戰(zhàn)爭。廣船上也配備了較多的火器,,但是由于廣船在外洋中不太平穩(wěn),,震動幅度較大,影響火器打擊目標(biāo)的精確度,,所以這些火器的主要作用是對倭寇起到震懾作用,。 2、沙船演變特點 “沙船”是中國古代一種重要的船型,。最早可以追溯到春秋時期,,發(fā)展于唐宋,興盛于元明。沙船起源于長江口及崇明島附近的多沙淺水域,,為適應(yīng)自然地理條件,,淺吃水型船只應(yīng)運而生。南宋時期沙船己經(jīng)成型,, “建炎初(1127-1130),,李綱請于沿江淮、河帥府置水兵二軍…其戰(zhàn)艦則有海鰍,、水哨馬,、雙車、得勝,、十掉,、大飛、旗捷,、防沙,、平底、水飛馬之名,?!?《宋史·兵制》 其中“防沙”、“平底”等特點是沙船的典型特征,。各個階段對沙船的稱謂也不太一樣,,宋時稱為“防沙平底船”,元時稱為“平底船”,,明朝將這類船只統(tǒng)一稱為“沙船”,。 沙船獨特的造型,決定了沙船具有良好的航海性能,。主要在北方淺水航線,,因其運載能力強,、穩(wěn)定性高、不懼淺灘等優(yōu)點被較多的應(yīng)用在近海運輸當(dāng)中,。 其次沙船具有平頭,、方尾、平底,、長寬比大,、多桅多帆、吃水淺,、載重量大等特點,,不僅可以在沙灘多淺水的區(qū)域航行,還可以在風(fēng)浪較多的大江大河中遠(yuǎn)航,。沙船上有腰舵,,增強船只在逆風(fēng)行駛或在大風(fēng)大浪的環(huán)境中的穩(wěn)定性,防止橫漂的發(fā)生,。沙船載重量大的優(yōu)點為沙船的普及和推廣創(chuàng)造了條件,。一般沙船的載重量約五百噸到八百噸,大的沙船載重量可達(dá)1200噸以上,。 沙船出色的綜合性能為沙船的市場普及提供了堅實的基礎(chǔ),。沙船適用性很強,使用范圍比較廣泛,,無論是內(nèi)河還是外海都沒有問題,。一般分布在北方海域、長江,、內(nèi)河,,遠(yuǎn)至福建、廣東,、東南亞地區(qū),。其優(yōu)良的性能也受到了政府的青睞,被廣泛的應(yīng)用為官船,、槽船,、軍船等,在明朝鄭和下西洋中的隨行船只中也有不少的沙船,。沙船在民用船只中也占了相當(dāng)大的比重,占據(jù)了航遠(yuǎn)船只的龍頭位置,,主要應(yīng)用在商業(yè)運輸當(dāng)中,。沙船在古代封建社會經(jīng)濟(jì)中有著重大的作用,大力促進(jìn)了社會的文化交流和商業(yè)貿(mào)易的發(fā)展,,為海上絲綢之路的開拓做出了卓越的貢獻(xiàn),。 福船是對起源于福建,、浙江一帶尖底木帆船的統(tǒng)稱。福建省境內(nèi)多山地,、丘陵,,水域面積又多于陸地面積,特殊的地理環(huán)境決定了船只是人們出行重要的交通工具,。 同樣,,福船的歷史也很悠久,可以追溯到春秋時期,,《三國志》中記載吳國有專門的官職來管理造船事務(wù),。唐宋時期東南沿海對外交流頻繁,外貿(mào)業(yè)務(wù)的發(fā)展促進(jìn)了造船業(yè)的發(fā)展,。到了宋朝福建多個地區(qū)都建立了造船廠,,來滿足用船的需求。明朝,,福船成為了官方御用船只,。 福船繼承了宋代船的尖底的特點,但是船底趨于平滑,,而非宋代的V型船底,。明代福船基本上呈U型,這樣有兩個好處,,一:是保證平衡性,,二:是增加載貨量。 福船尖底適合遠(yuǎn)洋航行,,采用了風(fēng)帆動力系統(tǒng),,體型較龐大,船身寬闊,、沉重,,福船上有“樓”和“棚”便于作戰(zhàn)防御。明朝《武備志》中明確記載有福船的戰(zhàn)船船型系列,,包括了哨船,、冬船、鳥船,、快船;其中鳥船又包括開浪船和蒼山船,,屬于小型的福船。 “鳥銑之制·自西番流入國,,其來遠(yuǎn)矣,。然造者多未盡其妙。嘉靖甘七年,,都御使朱執(zhí)遣都指揮盧鎖破雙嶼,,獲番酋善銑者,,命義士馬憲制器,李槐制藥,,因得其傳,,而造作比西番尤為精絕云?!?《籌海圖編》鄭若 從文中得知,,明代己經(jīng)大規(guī)模的在福船上推行火器,新型的火器比前代較先進(jìn),。福船擁有眾多的優(yōu)點,,所以被大量的運用在軍事、貿(mào)易當(dāng)中,。但也有其缺點,,由于福船是風(fēng)帆船沒有其他動力輔助,在無風(fēng)的情況下是不能夠航行的,。福船的噸位較高,,運用在軍事戰(zhàn)爭中可以發(fā)揮其出色的性能,通過龐大的載貨量來載士兵和武器對敵方產(chǎn)生碾壓式的摧毀,。 福船在明朝社會中產(chǎn)生了重要的作用,,不僅滿足了當(dāng)時社會生產(chǎn)的需要,也加強了明朝的海防和對敵方的控制,,最后福船被廣泛的應(yīng)用在了對外貿(mào)易中,,出色的航海性能和龐大的噸位為海貿(mào)保駕護(hù)航。 無論廣船,、沙船,、福船都是風(fēng)帆船,雖然比不上后來的機動船,,但是它們在古代中國社會中有著重要的作用和意義,。這三種船型各有各有自己的特點,功能上可以互補,,造船技術(shù)上也在不斷得進(jìn)步從而適應(yīng)社會的需要,,但是受限于政府的政策限制和小農(nóng)經(jīng)濟(jì)的思想禁錮,造船技術(shù)的發(fā)展也有一定的時代局限性,。 二,、明代船具及制造工藝技術(shù)改進(jìn) 明代造船技術(shù)的提升體現(xiàn)在制度管理與技術(shù)改進(jìn)兩方面,技術(shù)的提升并不僅僅是技術(shù)自身的改進(jìn),,同時也和當(dāng)時制度的改進(jìn)同步,。制度是技術(shù)進(jìn)步的保障,同時制度也是技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn)。 從技術(shù)的角度來講: 明代的船具建造更加科學(xué)合理,,主要體現(xiàn)在鐵錨的冶造、帆的改進(jìn)與操控性更強的船型結(jié)構(gòu)三方面: “凡舟行遇風(fēng)難泊,,則全身系命于錨,,戰(zhàn)艦海艦有重千鈞者。錘法先成四爪,,以次逐節(jié)接身,。其三百斤以內(nèi)者,用經(jīng)尺闊砧安頓爐旁,,當(dāng)其兩端皆紅,,掀去爐炭,鐵包木棍夾持上砧,。若千斤內(nèi)外者,,則架木棚,多人立其上共持鐵鏈,,兩接錨身,。其末皆帶巨鐵圈鏈套,提起,,咸力錘合,。” 《天工開物》第十卷《錘煉》 鐵錨的制造工藝在明代己經(jīng)非常精湛,,《天工開物》對制造鐵錨過程中需要注意的事項有重要的說明,,指出在鐵錨爪鍛造的過程中應(yīng)該使用泥墻上的舊土,禁止使用黃泥,。通過使用舊土焊接的鐵錨牢固無比,。 “凡風(fēng)從橫來,名曰搶風(fēng),。順?biāo)兄蹌t掛篷,,之、玄游走,,或一搶向東,,止寸平過,甚至卻退數(shù)十丈,。未及岸時,,挨舵轉(zhuǎn)篷,一搶向西,。借貸水力兼帶風(fēng)力扎下,,則頃刻十余里。……船身太長而風(fēng)力橫勁,,舵力不甚應(yīng)手,,則急下一偏披水板,以抵其勢,?!?《天工開物》 帆的改進(jìn)主要體現(xiàn)在帆的整體基于垂直帆的布局和硬帆結(jié)構(gòu)設(shè)計。大型和中型船舶配備了多桅多帆,,它們沿著船的縱向中線豎立或略微交錯,。桅桿沒有固定的橫析,不需要繩索;帆由布,、水燭或薄竹片編織而成,,用豎實頂部的橫梁懸掛在下方,帆篷上覆蓋有帆竹支撐,,以加固和平整帆并提高風(fēng)效,。帆索通過滑輪連接在頂橫析,這樣帆篷易于升降,,能夠適應(yīng)海洋上的突變的情況,,調(diào)整轉(zhuǎn)腳靈活性較高,它可以有效地利用多面風(fēng),,也方便水手變帆竹為梯,,并沿著桅桿爬到桅頂工作或者查看戰(zhàn)斗。 船型結(jié)構(gòu)方面,,遠(yuǎn)洋船有著尖底,、小方頭、闊尾的特點,,內(nèi)河船只多方頭,、方梢、平底,,廣船均虛峭,、開孔舵。廣船,、福船,、沙船三種不同類型,有著不同的特點,,在功能上也有差異,,船體的比例主要是依據(jù)船舶的類型和不同的航海區(qū)域來設(shè)計的。遠(yuǎn)洋船上利用“水密隔艙”的技術(shù),,加固船體結(jié)構(gòu),,提高船舶分艙的防水性,,同時又提高穿船舶的抗沉性能,增加了遠(yuǎn)航的安全性,。除此之外還便于隔間的分隔以承載各類貨物,,使多功能的需求都得到滿足,方便貨運,。 從管理制度上來講: 首先是造船機構(gòu)的各部門分工比較明確,,明代的造船機構(gòu),相比著前代,,在人員設(shè)置、部門設(shè)立方面都比較科學(xué)合 以明朝最典型的兩大造船之一的龍江造船廠為例,,按照人員的職能可以分為三類人,,廠領(lǐng)導(dǎo)、行政管理人員,、工匠和雜役,。每一類人都有自己的工作內(nèi)容和任務(wù)分工。他們依據(jù)自己的工作性質(zhì)各司其職,。每一個部門也都有自己的辦公機構(gòu)和專業(yè)的作坊,。作坊區(qū)是按照工種來劃分,根據(jù)生產(chǎn)活動的不同,,把作坊區(qū)也劃為相應(yīng)的幾類,。有制造篷帆的篷廠,有制造船用鐵構(gòu)體的鐵作坊,,有制作纜索的索作坊與纜作坊,,有為船體艙縫的艙作坊,有為船體油漆的油漆作坊等,。每一個作坊都有自己生產(chǎn)的內(nèi)容,,各個部門看似相對獨立又聯(lián)系密切,它們相互協(xié)作,,共同完成造船的工作,。專業(yè)性的作坊的設(shè)置,既保證了作坊的專業(yè)性,,保證了每道工序的流水作業(yè),,又大大提高了生產(chǎn)的效率,在嚴(yán)控質(zhì)量的同時又縮短了造船時間,。 其次對戰(zhàn)船構(gòu)件尺寸數(shù)據(jù)規(guī)格化統(tǒng)一,。造船設(shè)計的規(guī)格化是明代在造船管理方面的創(chuàng)新。宋代的《武經(jīng)總要·戰(zhàn)船》篇,,雖然對其記述的樓船,、走炯、斗艦等幾種主要戰(zhàn)船的形制構(gòu)造與作戰(zhàn)性能作了簡要概述,并以簡圖示之,,但對戰(zhàn)船的構(gòu)件詳細(xì)尺寸卻未標(biāo)記說明,。明代的造船著作中對戰(zhàn)船的構(gòu)造尺寸都有詳細(xì)的說明和標(biāo)示,使人看了一目了然,。 明代沈啟所著的《南船紀(jì)》與李昭祥所著的《龍江船廠志》兩部造船專著,,則對四百料戰(zhàn)船、二百料戰(zhàn)船等十多種戰(zhàn)船的構(gòu)造尺寸,,都有詳細(xì)的記載,。上述幾種措施都是明代造船技術(shù)水平提高的關(guān)鍵。它們不但是明代船舶飛速發(fā)展的保證,,而且也對后世戰(zhàn)船的建造產(chǎn)生了重要的影響,。 三、明代造船技術(shù)發(fā)展的社會需求 明代造船技術(shù)的進(jìn)步得益于當(dāng)時的社會需求,,社會需求進(jìn)而產(chǎn)生了一系列有關(guān)的效應(yīng),,推動了造船技術(shù)的的快速進(jìn)步。明代前期貿(mào)易,、戰(zhàn)爭與槽運的大規(guī)模需求帶動了造船業(yè)的發(fā)展,。 對于不同類型船舶的大量需要,在社會中形成了適應(yīng)性的期望,,就是希望制造出某種特征的船舶進(jìn)而滿足某種社會需求,。為了應(yīng)對這種需求相應(yīng)的技術(shù)便開發(fā)出來,同時為了更好地滿足需求,,技術(shù)得到不斷的改進(jìn),。社會需求的滿足需要大量的制造能力,大型造船廠便應(yīng)用而生,。巨大的船舶產(chǎn)量使生產(chǎn)者的利潤得到了提升,,同時競爭也日趨激烈。這樣的趨勢迫使生產(chǎn)者不斷提升生產(chǎn)技術(shù)與制造工藝,。與此同時,,技術(shù)與工藝在改進(jìn)中不斷獲得突破,也不斷成熟,,于是,,成熟的技術(shù)就可以被大量的普通工匠所掌握。技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛,,成本也更低,。反過來又推動了規(guī)模化的發(fā)展,,船舶制造的成本更低,,更好地滿足了社會的需求,。 對外聯(lián)系的需要:政治需求和貿(mào)易需求極大拉動了明代造船技術(shù)的發(fā)展。鄭和下西洋前所未有的壯舉是基于明初封建國家的政治統(tǒng)一和國力強盛,。如果沒有強有力的政治推動,,規(guī)模巨大的鄭和船隊不可能順利修造。通過鄭和船隊的海外航行,,對內(nèi)強化了皇權(quán),,對外宣揚了國威。貿(mào)易方面,,通過經(jīng)營海外貿(mào)易收入來改善國民經(jīng)濟(jì),,并且揚國威于海外。明朝手工業(yè)的迅速發(fā)展得益于青花瓷器,、絲織品等貨物出口額的增長,。 國防的需要:明朝海上軍事活動頻繁,戰(zhàn)船建造事業(yè)隨之而盛,,外海戰(zhàn)船得到得到了空前的發(fā)展,內(nèi)河戰(zhàn)船也有了較大的改進(jìn),,形成了前所未有的技術(shù)特點,。這類戰(zhàn)船的建造批次與數(shù)量最多。永樂元年五月,,朝廷在得知樓寇劫掠金門,、定海等地的消息后,即命福建都司開始建造海船,,命蘇州,、鎮(zhèn)海二衛(wèi)添造海船,作為防樓 ,剿樓之用,。永樂三年六月,,又命浙江都司造海舟1180艘,作為抗樓之用,。永樂十年十二月,,朱棣又命江樊(今江蘇、江寧,、淮安),、兩浙及鎮(zhèn)江諸府與衛(wèi)建造風(fēng)船61艘。明朝由于海上威脅的存在,,戰(zhàn)船制造技術(shù)得到了很大的發(fā)展,,無論從數(shù)量還是質(zhì)量上講都遠(yuǎn)勝于其他時期。 槽運的需要:槽運是明代經(jīng)濟(jì)的血脈,,明代的政治與國防重心在北方,,但經(jīng)濟(jì)中心卻在南方,。北方對南方的經(jīng)濟(jì)資源有著極大的依賴,其中以糧食為最,。南糧北運是槽運的主要內(nèi)容,。因此,在明代建造了大量的槽船,。在槽運的過程中,,槽船的大小與數(shù)目都有了定數(shù)。槽船的運營與保養(yǎng)也形成了規(guī)制,。對槽船的大量需求促進(jìn)了明代造船技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展,。 結(jié)語: 明代的造船技術(shù)在社會需求的拉動之下,在技術(shù)成熟度,、船具制造工藝和大型船只的建造方面取得突破性的進(jìn)展,。 直掛云帆濟(jì)滄海 明代造船技術(shù)達(dá)到了我國造船發(fā)展史的巔峰,鄭和七下西洋的偉大壯舉更是體現(xiàn)出中國傳統(tǒng)造船技術(shù)的發(fā)達(dá),,尤其是鄭和船隊的船型巨大,,設(shè)備完善,航海組織嚴(yán)密有序,。 在明代還出現(xiàn)了以《南船紀(jì)》和《龍江船廠志》為代表的一系列關(guān)于船舶,、造船技術(shù)、船廠生產(chǎn)管理方面的著作,。這些都說明了明代造船業(yè)之發(fā)達(dá),,技術(shù)之進(jìn)步。但是從明代中后期開始直至清朝我國走上閉關(guān)鎖國的道路,,造船技術(shù)也隨之衰落,。 總之,推動技術(shù)發(fā)展的因素并不是孤立的,,而是與社會融為一體的,,在某種意義上講,社會的需求決定技術(shù)的發(fā)展,。從長遠(yuǎn)來看,,不符合社會發(fā)展需求的技術(shù)基本不會得到發(fā)展。 這對于當(dāng)代中國技術(shù)發(fā)展的啟示是:在技術(shù)的發(fā)展過程中,,應(yīng)更加注重社會因素的協(xié)調(diào),,調(diào)動社會積極性去推動技術(shù)發(fā)展。 |

| 生產(chǎn)集裝箱的廠家(中國最大的集裝箱廠) |

2023-03-20

|

查看詳情 >> |

| one船公司(one船公司簡介) |

2023-02-27

|

查看詳情 >> |

| 郵輪訂單(郵輪旅游報價) |

2023-02-06

|

查看詳情 >> |