1. 西方的海洋文化

大海對于西方的人民來說,,總是帶有一種神秘色彩,。它既能給當?shù)氐娜嗣駧碡敻唬材茼暱虋Z去人的性命。

久而久之,,希臘神話中就有了海神的出現(xiàn),,在龐大的海神家族中,,波塞冬是最受人們敬仰的一位海神,。隨著希臘民族以及宗教的融合,波塞冬逐逐漸成為希臘人民的守護神,。

相傳,,波塞冬不僅能夠駕馭馬、震動大地,,甚至還能夠統(tǒng)治大海,。

2. 西方海洋文化的歷史

15世紀時,大西洋沿岸的歐洲國家在帆船設計方面有一項劃時代的進展,,就是三桅船,。它基本上集中了各種船的優(yōu)點,裝有艉柱絞鏈舵,,方帆與三角帆并用,,能利用各個方向的風,并把帆分懸在三到四根桅桿上,,操縱更加靈活,,主桅及前桅上有二至三張方帆。帆面積增大,,船速就加快,,船的體積也可增大,。

3. 西方的海洋文化對歐美人的行為影響有哪些?

英美法系(Common Law)又稱普通法系,,海洋法系。英美法系起源于中世紀之英格蘭,主要來源于盎格魯-撒克遜習慣法與諾曼底封建法的融合,,威廉公爵在諾曼底征服后踏上英格蘭的土地,,為了擴大王權(quán),派遣大法官到英格蘭各地出巡,,處理農(nóng)民與封建主之間的矛盾,,在處理過程中有很多問題并無成文法可供憑借,判案全靠依據(jù)當時風俗習慣,,基督教道德也對審判結(jié)果有很大影響,,此為今英美法系之濫觴。隨著十七到十八世紀大英帝國的擴張,,傳播到世界各地,,如今主要在英聯(lián)邦國家流行。

英美法是判例之法,,而非制定之法,,法官在地方習慣法的基礎上,歸納總結(jié)形成一套適用于整個社會的法律體系,,具有適應性和開放性的特點,。在審判時,更注重采取當事人進行主義和陪審團制度,。下級法庭必須遵從上級法庭以往的判例,,同級的法官判例沒有必然約束力,但一般會互相參考,。

在實行英美法系的國家中,,法律制度與理論的發(fā)展實質(zhì)上靠的是一個個案例的推動。因此,,我們看英美等地的判決,,法官—陪審團—律師之間的博弈都極為精彩,而往往一個史無先例的判決產(chǎn)生后,,都為后世相同情況之判決提供了依據(jù),。比如我們在看美國法制發(fā)展過程中,看到的往往都是一個個標志性的個案,。

舉個例子,,比如美國著名的「布朗訴托皮卡教育局案」,從地方法院一直打到最高法院,,最終判定南方省份種族隔離政策違憲,。從今往后,所有類似于種族歧視與種族隔離案子的判決均須遵循此案中高院的判決,。于是南方省份種族隔離政策終成為歷史,,美利堅迎來了歷史上民權(quán)運動的一個偉大的勝利,。

與之相對的是我們所說的大陸法系,大陸法系一般指德國\法國,主要以制定法為主,英美法系代表為判例法,主要國家英美.隨便找本外國法律史或法律制度就有,。

4. 西方海洋文化的主要特征

現(xiàn)代西方文明是由古希臘羅馬文明經(jīng)由中世紀的基督教而到近代的工業(yè)文明獨立發(fā)展演變而成的.希臘文明和羅馬文明共同構(gòu)成了古代西方文明.希臘文明是西方文明的搖籃,而羅馬則是希臘文明的繼承者和古代西方文明的統(tǒng)治者,它們?yōu)樾律馁Y產(chǎn)階級發(fā)動革命提供了解放的旗幟和思想武器.

西方文明,人們常稱之為藍色海洋文明,其特點是經(jīng)濟上以商品經(jīng)濟為主,政治上擁有議會體制.而具備這一特點的海洋文明,最早出現(xiàn)在希臘半島,因而希臘半島成為西方文明的發(fā)源地,以后的西方文明在眾多方面都承襲了希臘文明的許多因素,因此,希臘文明成為西方文明的搖籃,。

5. 西方的海洋文化是什么

西歐包含英國、愛爾蘭,、荷蘭,、比利時、盧森堡,、法國和摩納哥7個國家,,西歐國家的生產(chǎn)規(guī)模大,工業(yè)部門較為齊全,,綜合實力也相當雄厚,。

以工業(yè)文明為基礎,產(chǎn)生了以工業(yè)文明為背景基礎的文化認同即文化圈,。但剝開來看,,他們骨子里的文化根性還是亞伯拉罕宗教文化,也就是“一神論”,,這種文化最大的特點就是沒有合理的文化包容性,。

6. 西方海洋文化的本質(zhì)特征

不僅西方古代文明是海洋文明,西方的近代文明更是海洋文明,,包括現(xiàn)在全世界都屬于海洋文明的范疇,。在古代,全世界是農(nóng)業(yè)文明和海洋文明并存,,甚至說是兩者結(jié)合的,,特別是歐洲國家歷來就是如此。

當然首先要解釋一下,,這個海洋文明并不只有海島國才屬于海洋文明,,比如英國和日本這樣的島國,基本上所有的東西都離不開海洋,。海洋文明是指依靠著海洋生存,,并依托著海洋產(chǎn)生了人口的聚集,從而逐步產(chǎn)生了村莊,,之后再發(fā)展到了城鎮(zhèn),,最后到了圍繞著海洋貿(mào)易而發(fā)展出來的城市,當然這樣的城市就是一些繁華的港口城市,。

而且能夠稱得上“文明的”,,通常來說歷史都非常之長,是人類文明的一種,,更是早期孕育人類文明搖籃之一,。

西方古代的海洋文明,,最典型的就是古希臘,他是整個西方文明的源頭之一,。古希臘的城邦文化,,就是依托著海洋發(fā)展起來的,,持續(xù)了650年左右,,大約的時間線是公元前800年到公元前146年。

當然古希臘這個地方能夠孕育出海洋文明,,這也是和他的地理結(jié)構(gòu)有關,。古希臘是一個文明的泛指區(qū)域,而并不是一個國家,。古希臘的區(qū)域主要在于歐洲東南部,、地中海東北部,包括希臘半島愛琴海和愛奧尼亞海上的群島和島嶼,,以及土耳其沿岸地區(qū)和意大利東部以及西西里里島的東部一帶,。特殊的地理環(huán)境,造就孕育出了獨特的海洋文明,,古希臘的海上貿(mào)易也非常發(fā)達,。

學過這段歷史的都知道,古希臘是一個城邦組合,,最典型的兩個城邦就是雅典和斯巴達,,一個經(jīng)濟繁榮,一個武力強悍,。這些古希臘城邦竟然能夠?qū)共ㄋ沟蹏@樣的龐大帝國的入侵,,公元前5~6世紀,古希臘地區(qū)的經(jīng)濟生活高度繁榮,,科技也很發(fā)達,,也產(chǎn)生了人類光輝燦爛的希臘文化。這一時期的古希臘人在哲學思想,,建筑,,詩歌,科學文學,,戲劇,,神話等等多方面都取得輝煌的成果。

雖然后來希臘城邦被滅,,但是希臘文化卻被羅馬人繼承發(fā)揚,,之后就成為整個西方國家的精神和文化財富。而歐洲在14~16世紀的發(fā)生的文藝復興,,復興的就是光輝燦爛的古希臘文化,。

也正是由于西方國家有這種文化淵源,,所以海洋文明一直根植于西方人的基因中,雖然也經(jīng)歷了黑暗的中世紀,,不思進取,,思想禁錮,但西方人一直沒有放棄對海洋的探索,。

特別是進入近代,,伊比利亞半島上的兩個國家——葡萄牙和西班牙資助了很多航海家的,開辟了新航路,。之后大航海時代徹底到來,,荷蘭、英國,、法國,、丹麥、瑞典等西方國家迅速跟進,,開啟了近代數(shù)百年里由西方國家主導的殖民帝國時代,。

水有源,樹有根,,正是由于海洋文明根植于西方國家的文化基因之中,,所以才能誕生一批又一批的強大的海洋國家。特別是意大利,,法國,,荷蘭,丹麥這樣的國家,,雖然不是海島國家,,但也是海洋沿岸國家,海洋貿(mào)易的歷史也超過1000年以上,。

當然海洋文明天然具有比較清晰的冒險精神,,這是西方人能夠在近代超脫東方文明的原因之一。當然我個人認為,,西方國家之所以搞海洋貿(mào)易,,還是因為本身生產(chǎn)力不足,農(nóng)耕文明不發(fā)達,,加上自己的土地貧瘠,,養(yǎng)活不了太多的人口。

所以海洋貿(mào)易就也是西方人的好生活的方式之一,,恰巧海洋貿(mào)易又是一個重要的商業(yè)活動之一,,雖然風險很大,但來錢也很快。更何況所謂的海洋貿(mào)易,,很多的是半貿(mào)易半劫掠,,最終歸咎起來還是生活所迫。

和我們中國古代的農(nóng)耕文明的發(fā)展邏輯完全不一樣,,最終發(fā)展出兩種不同的文明狀態(tài),。

7. 西方海洋文化與中國農(nóng)耕文化所凸顯的民族性格差別

一、中西文化差異表現(xiàn)

1,、思維模式的異同

中國人喜歡站在生命的更高處思考問題,,跳出現(xiàn)實,重視對生命的思考,,在對人和人之間,,人和自然界之間,,人的精神和肉體之間的關系都有深刻的思考,。 西方人偏重于邏輯思維或者理性思維;中國人屬于抽象思維或者感性思維,。而西方人更注重于從物質(zhì)世界入手,,去探索和求證問題的本源。

2,、對待個人利益與集體利益,、國家利益的異同

中國人更看重集體利益,包括家族利益,、國家利益,,主張控制自己的欲望,反對極端個人主義和英雄主義,,往往把個人利益和集體利益,,國家利益聯(lián)系在一起,富于愛國和獻身精神,。而西方人更重視個體利益,,追求人權(quán),崇尚自由,,認為如果連個體利益都無法保障,,更談何集體利益,正是這樣的思想認識,,最終推動了西方民主政治的發(fā)展;

3,、民主觀念的異同

中國人注重精神的自由,把自由,、民主看成是君主權(quán)貴的賞賜,。所以我們的人民總在渴望青天,希望能有好官的出現(xiàn)為民謀利,。而西方的民主政治認為,,政出于民,,一切的政權(quán)只是人民授予,讓政府來行使的一種公權(quán)力,。

4,、科學觀的異同

中國人更相信先人的經(jīng)驗和權(quán)威,相信古人甚至超過相信今人,,迷信權(quán)威,,缺乏創(chuàng)新和探索精神。而西方人重視實踐和理論,,富于探險精神,,倡導理性思維。通過正規(guī)的學院式教育對科學成果進行普及和推廣,,極大的促進了科學的發(fā)展,,也最終建立了完整的科學體系;

5、中西方的道德觀是迥然不同的

西方強調(diào)個體本位,,而中國人提倡群體本位,。中西方道德觀的不同,使中西方的倫理體系和道德規(guī)范具有了不同的特點:西方重契約,,中國重人倫,;西方重理智,中國重人情,;西方倫理重于競爭,,中國則偏重于中庸、和諧,;西方的倫理道德是以人性惡為出發(fā)點,,強調(diào)個體的道德教育,中國儒家是從人性善的觀點出發(fā),,強調(diào)個體的道德修養(yǎng),。

6、法制觀念的異同

中國人主張用禮,、道德來約束,,通過先賢的教誨和學習提高自己的修養(yǎng),講究克己復禮,,導致了人格的缺陷,,喪失了獨立的人格;而西方人認為人的原欲是不應該被壓制的,,對于社會和個人的規(guī)范,,主張用“法制”,通過制度,如三權(quán)分立的組織,、政治機構(gòu)來約束制約,,道德則處于從屬的地位。

7,、在為人處世方面的異同

中國人內(nèi)斂,、自省,喜歡“每日三省吾身”,,為的是合于先王之道,,把修養(yǎng)身心看的很重,推崇中庸思想,,導致思想的保守,、缺乏創(chuàng)新和開拓進取精神。西方人更熱心于公益事業(yè),,把服務社會當成自己的職責,。

二、中西文化差異的原因

從地理和文化的角度看,,全世界可以分為東方和西方兩大區(qū)域,。導致它們文化差異的原因很多,,本文主要歸納為三個方面:

1 ,、受經(jīng)濟制度的影響。

中國的傳統(tǒng)經(jīng)濟是典型的自給自足的自然經(jīng)濟,。人們比較安分保守,。因為他們依靠一塊土地可以活一輩子,文化比較內(nèi)向,。而且中國的古代文明,,發(fā)源于大河流域,屬于農(nóng)業(yè)文明,,“農(nóng)業(yè)文明性格”造就了東方人注重倫理道德,,求同求穩(wěn),以“和為貴,,忍為高”為處世原則,。

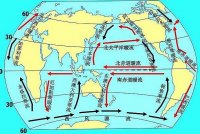

西方的古希臘文明,發(fā)源于愛琴海沿岸,,屬于海洋文明,,況且歐洲的農(nóng)耕遠不像中國的農(nóng)耕在古代社會那樣重要,所以歐洲人喜歡向外探索,,文化比較外向,。而且西方國家經(jīng)過工業(yè)革命很早就進入了工業(yè)經(jīng)濟時代,“工業(yè)文明性格”造就了西方人有較強的斗爭精神和維護自身利益的法律意識,以獨立,、自由,、平等為處世原則。

2 ,、受地理環(huán)境的影響,。

封閉的大陸型地理環(huán)境使中國人的思維局限在本土之內(nèi),善于總結(jié)前人的經(jīng)驗教訓,,喜歡“以史為鏡”,,而空間意識較弱。這種內(nèi)向型思維導致了中國人求穩(wěn)好靜的性格,,對新鮮事物缺乏好奇,,對未知事物缺乏興趣。

而西方國家大多數(shù)則處于開放的海洋型地理環(huán)境,,工商業(yè),、航海業(yè)發(fā)達,自古希臘時期就有注重研究自然客體,,探索自然奧秘的傳統(tǒng),。同時,海洋環(huán)境的山風海嘯,、動蕩不安,,也構(gòu)成了西方民族注重空間拓展和武力征服的個性。

三,、結(jié) 語

不同文化之間的差異是由于各自民族的文化歷史背景,、審美心理的不同而產(chǎn)生的,是在社會的發(fā)展,、歷史的沉淀中約定俗成的,,是一種永久性的文化現(xiàn)象。我們應了解不同地域,、不同民族的文化背景知識以及社會風俗習慣,。在信息技術飛速發(fā)展的今天,人們居住的世界變得越來越小,,不同文化背景的人交流越來越多,。了解不同文化差異,提高文化適應性,,對于現(xiàn)代人來說具有十分重要的意義,。學習了解中西方文化的差異,有利于我們實現(xiàn)從感性到理性質(zhì)的飛躍,,排除東方思維負遷移的影響,,進而使我們的跨文化交際更有效,,更順暢。

附:

1,、中西方文化差異及原因

中國的文化思想說到底,,關鍵在于一句孔子的“謙、恭,、信,、敏、慧”,。而西方的文化,,在于一個“爭”字,在處理人事方面以己為先,。

中西文化上的差異的形成大體上經(jīng)歷了兩個重要的時期:

第一,,公元前221年,通過“商鞅變法”而強大的秦國最終統(tǒng)一了中國大地,,長達2000多年的中國封建專制制度拉開了序幕,。這次統(tǒng)一,不僅為統(tǒng)一的華夏文化的形成墓定了基礎,,也標志著中華民族的開始行成,。

而此時的西方各國(這里主要指的是歐洲各國)還僅僅是奴隸制的邦城國家。此后的中國,,自給自足的封建自然經(jīng)濟占據(jù)了主導地位,,隨著農(nóng)耕經(jīng)濟的發(fā)展,不論是平民百姓還是王公貴族,,都希望有一個相對安寧的生產(chǎn)環(huán)境以維持農(nóng)耕經(jīng)濟的發(fā)展,。因此,主張“非攻,、尚賢”的儒家思想成為了中國的統(tǒng)治思想,因此,,中國的文化里多了些“和諧”,,少了些“爭斗”。而西方各國,,隨著莊園經(jīng)濟的發(fā)展,,游牧經(jīng)濟得到了飛速的發(fā)展,游牧經(jīng)濟的擴張性也越來越突顯出來,。在這種生產(chǎn)方式下,,“爭”也就不可避免的成為其文化中的關鍵。至此,,中西文化開始“分道揚鑣”了,。

第二,,中西文化差異繼續(xù)擴大是在16、17世紀,,此時的西方各國,,特別是西歐各國經(jīng)歷著一場前所未有的政治、思想上的變革,。

1,、在思想方面,“文藝復興”這場思想解放運動對西方后來的文化產(chǎn)生了決定性的影響,,“人文主義”思潮的傳播一方面將人的思想從神學中解放出來,,另一方面它也使得自我私欲過度的膨脹,更加深了西方文化的“爭”,。

2,、在政治方面,早期的資產(chǎn)階級革命使資本主義體系開始形成,。資本主義的侵略性以及血腥的資本的原始積累也使得其文化中“爭”的日益突出,。

而中國,長期的封建專制日益完善和加強,,統(tǒng)治階級滿足于現(xiàn)狀,,仍然做著“天朝”的美夢。不屑也不想去了解世界,,更不用說去“爭”了,。再者,由于封建思想,、自然經(jīng)濟的自閉性,,人們也安于現(xiàn)狀,并不,,也不敢去“思變”,。

3、中西文化的差異還集中體現(xiàn)在宗教信仰上,。在中國,,不論是外來的佛教還是土生土長的道教,講究的是逆來順受,、講究的是來生,。而西方的教義,雖然也強調(diào)來生,,講究受難,,但不論基督教還是伊斯蘭教,也都很講究個反抗異族壓迫,,反抗異教徒等,,如《圣經(jīng)》中的很多故事都是描繪尤太人的反抗和戰(zhàn)爭,。

這種在宗教上的差異的形成也與其形成時的社會背景密切相關:佛教、道教的傳入和產(chǎn)生是在東漢時期,,當時的中國,,封建專制已經(jīng)形成,統(tǒng)治者急需一種能夠安撫人心,,利于安定的宗教以束縛人們思想,,進而維護其統(tǒng)治。

而西方各國,,大多是松散的邦城,,各國的統(tǒng)治者都希望通過戰(zhàn)爭獲得土地和人口。因此,,建立統(tǒng)一的國家成為他們迫切的希望,,而宗教的信徒,為了發(fā)展本教,,打擊異教,,于是與統(tǒng)治階級相“勾結(jié)”,根據(jù)統(tǒng)治者的侵略欲望,,對教義進行適當改動后成為了其統(tǒng)治工具,,同時也使其教得到了發(fā)展。例如歐洲“宗教改革”,。

4,、中西文化的差異也體現(xiàn)在對“愛”的詮釋上,在中國文化里,,對“愛”,,強調(diào)的是“大愛”,是對蕓蕓眾生的大愛,。而在西方社會里,,人們更加突出自我,更加注重自我的感受,,因此,,在西方文化里的“愛”主要是對自己,對家人或是某個個體的“小愛”

5,、 文化差異根源

中西方文化的差異的根本原因是其產(chǎn)生及發(fā)展的社會背景及時代的不同。任何文化都帶有其產(chǎn)生的時代烙印,,即時代特征,。

眾所周知,華夏文化的形成與發(fā)展都是處在封建社會的形成與發(fā)展時期,,因此,,華夏文化必然受到封建思想的影響,。而在封建社會中,統(tǒng)治者為了維護自身利益,,更好的統(tǒng)治人民,,往往通過各種途徑向人們灌輸諸如“譜度眾生”、“因果循環(huán) ”之類的思想,。因此,,人們?yōu)榱四軌騺硎馈俺上伞本徒袷佬猩疲谑蔷陀辛藢κ|蕓眾生的“大愛”,。

而縱觀西方文化歷史,,其開始形成如今的資本主義文化是在16世紀“文藝復興”時期,在這場文化運動中,,人們宣揚“人文主義”,,肯定人的價值、尊重人的權(quán)利,、重視人的力量,。在這樣的背景下孕育的文化必然會帶有其“人文主義”的特征。因此,,也就形成了西方社會的“小愛”,。

其實,文化是一定區(qū)域的人們長期融合所形成的共同的心理素質(zhì),,因此,,文化既然已經(jīng)形成,就沒有優(yōu)劣之分,。

2,、文化差異源于民族(或族群)性格

西方人:

1、普遍性格獨立,、外向,、強悍、富于進取性,。

2,、文化就崇尚個人意志,把世界上的一切,,包括自然和他人(無論親疏)都作為個人面對的,、需要征服的對象。他們希望得到別人發(fā)自內(nèi)心的尊敬和喜歡,,認為那是一種“征服”,。

3、突出個人,、不那么重視利益友情,、尊重真理而非權(quán)威等等表現(xiàn),,都是這種民族性造成的。

東方人:

1,、性格依群,、內(nèi)向、溫和,、趨向平穩(wěn)安定,,

2、文化就崇尚整體穩(wěn)定,,把世界上的一切,,包括自然和他人(組成的群體)都作為個人應該融入的對象,所謂“天人合一”,。相對于讓他人尊敬或喜歡,,他們更關注是否被接受(包括表面的不管真心與否的“尊敬”),那是“融入”的體現(xiàn),。對權(quán)威“表示”尊敬,,重視互相幫助的友誼(只在抒情時頌揚“君子之交淡如水”),易于服從集體或代表集體的集權(quán)等等,,其深層的原因是都民族性,。

3、中西文化差異

對于中西文化,,在具體事例上,,我們不免會發(fā)現(xiàn)許多差異之處,例如:

別人贊揚時,,中國人謙虛西方人感謝,;

做飯做事,西方人總是弄清幾斤幾兩幾時幾刻,,中國人多用少許,、片刻之類的詞;

餐桌上,,中國人勸客人多吃多喝,,西方人則尊重客人個人權(quán)益,不督促不強求,;

烹飪上,,中國人注重色香味等菜肴的形式美感,西方人更多注重食物的營養(yǎng),;

中國人吃飯時圍成一桌共同吃,,西方人則將食物分成每人一份;

美術上,,西方人求真,,中國人求神;等等,。

中國人實踐含蘊理性西方人理性指導實踐,。所謂理性,指人用正常的思維對事物進行思考后做選擇,,可以說理性就是邏輯在具體事物上的應用,。而邏輯的總結(jié)在于我們先驗的思維能力和經(jīng)驗的總結(jié)。實踐是廣義的行為和做事,。大致的,,理性指導實踐要求西方人凡事以事實為重,以邏輯為準則,,以概念為單位,,一個體為本;實踐含蘊理性要求中國人凡事以和氣為重,,以實際具體情況為準,,以感性認識為美。中國人有服從性,,西方人重視自由平等等,。

西方和中國的原始社會是沒什么差別的,人口很少,,生產(chǎn)力水平低,,生產(chǎn)資料公有制,以親族關系為基礎,,對社會的控制則靠傳統(tǒng)和家長來維系,。

但后來隨著生產(chǎn)力水平的提高,出現(xiàn)產(chǎn)品的剩余,,貧富分化和私有制,,共同分配和共同勞動的關系被破壞,被階級社會所取代的時候,,中西兩方的社會就有不同了,。階級社會以奴隸制社會為主。世界各地奴隸制國家的統(tǒng)治形式不盡相同,。

東方的奴隸制國家實行君主制,,全部的國家權(quán)力在形式上屬于世襲的君主。

西方的希臘雅典實行“直接民主制”,,主要由奴隸主和自由民參加的“人民大會”選舉和抽簽產(chǎn)生公職人員,。古羅馬和斯巴達實行貴族制,貴族組成的元老院(古羅馬)和長老會議(斯巴達)掌握重要權(quán)力。抑或是其他的一些制度,。對這種制度的不同作原因上的思考,,我們顯然看到了地理環(huán)境在其中的作用。

歐洲的古文明多處地中海沿岸,,其特點是島嶼眾多,,充斥著海岸線,而各島嶼上的勞動產(chǎn)品容易有地域局限性,,于是人們較喜歡于各個島嶼或半島之間進行原始的經(jīng)濟貿(mào)易,,地中海平靜的水面恰有利于航海的進行。

然而又因為其島嶼半島眾多,,各民族各部落占地一方,,以水相隔,占島為王,,劃清界限,,因此不利于被某個民族統(tǒng)治侵占,所以各地進行的是平等的貿(mào)易交換,。

貿(mào)易的平等依賴于人們地位的平等,,人們思維觀念的平等,為了維護這種社會生活的正常秩序,,“ 于是就產(chǎn)生了凌駕于個個部落和氏族的法的習慣之上的雅典普遍適用的民族法”(馬恩選集),。于是這樣的生存方式有利于實行民主制,即便沒有實行民主制,,民主的思想亦容易被接受,。希臘城邦制度是歐洲歷史的開源,也正是這種生存方式的代表和真實寫照,。進而,,“城邦生活中將普遍性的法律確立為不可動搖的圭臬的做法,使希臘人養(yǎng)成了一種把抽象的原則看得比感性的生活更加具有本質(zhì)性的思維習慣”(西方哲學史 趙林 鄧曉芒),。由此我們可以看到了,,地理環(huán)境影響生存方式,生存方式影響思維習慣,,當然了,,思維習慣進而影響了文化。

8. 西方的海洋文化特點

古代東方文明表現(xiàn)為政治上的中央集權(quán)和經(jīng)濟上的大河農(nóng)業(yè),。西方古典文明則是有鮮明的海洋性,,它的政治制度,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)以及其產(chǎn)生的價值觀念與東方文明存在著明顯的差異,。

古代生產(chǎn)力水平低下 但是東方大河文明物產(chǎn)豐富資源充足人使得人們能長期定居下來生存與發(fā)展 也因為資源充足人們不用遷徙或擴張領地久而久之形成了一種比較固守保守的心理