1. 中華鱘在海洋中肥育

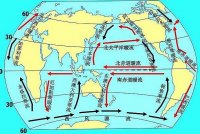

中華鱘具有溯河洄游的習(xí)性,是長江中洄游路線最長的,。每年7~8月,,在我國黃海、東海等東部沿海大陸架附近索餌,、育肥的中華鱘成體,紛紛匯聚于長江口等河口處,,然后溯江而上,到產(chǎn)卵場所繁殖后代,,冬季則在河床深槽等適宜的場所越冬,。整個洄游過程大約歷時(shí)一年,路途長達(dá)3000余公里,。從進(jìn)入長江以后,,中華鱘便開始絕食,在淡水中消耗的能量和性腺發(fā)育需要的物質(zhì),,全靠在海中所積累的大量脂肪來供給,。它們的產(chǎn)卵場所位于長江上游的宜賓一帶具有石質(zhì)河床的江段,,這里水流湍急,,含氧量充沛,水質(zhì),、水溫非常適宜,。

幼體出生以后,便同成體一起,,又開始順流而下,,最后返回大海中去成長,。等到十余年后,性腺成熟之時(shí),,再溯河洄游,,重返出生地產(chǎn)卵繁殖。由于中華鱘世世代代不忘故地,,表現(xiàn)了對故鄉(xiāng)的至誠至愛,,在洄游的旅途中,還表現(xiàn)出了不懼艱險(xiǎn)的堅(jiān)強(qiáng)品格,,因而成為中華民族的象征,。

中華鱘成熟期長,生長周期長,,繁殖率低,。其壽命為50年左右,一般雄性11歲,、雌性14歲才開始生殖,。雌性相隔3~5年才產(chǎn)一次卵,,在自然界的成活率僅有1%。在產(chǎn)卵群體中,,中老年個體多,,繁殖率低,恢復(fù)率也低,,所以經(jīng)不起環(huán)境的劇烈變化,,資源一旦遭到破壞,則要很長時(shí)間才能恢復(fù),。

2. 中華鱘在海洋中肥育的作用

中華鱘是我國特有的古老珍稀魚類。它的嘴尖突,口小無牙,,身體呈橢圓筒形,,口前有四條觸須,用來尋找水底的無脊椎動物,、小魚等,。中華鱘特別引人注目的特征是身上披覆有五縱行大型的骨板,使它顯得十分威風(fēng),。中華鱘牛在長江里,,長在海洋中。性成熟時(shí),,遷移到我國的淺海地區(qū)進(jìn)入河口,,在那里棲息、肥育,。秋季,,順長江逆流而上至金沙江一帶產(chǎn)卵繁殖,幼魚孵出后,,便跟隨親魚遠(yuǎn)征,,向河口、海洋游去,。中華鱘體大肉美,,卵可制魚子醬,是珍貴食品,,但目前瀕臨絕境,,已列為國家一級保護(hù)動物,。

3. 中華鱘能生活在海里嗎

1千米的海水中。中華鱘是回游魚類

4. 中華鱘在海洋中肥育多久

中華鱘(AcipensersinensisGray)隸屬于硬骨魚綱,輻鰭亞綱,,軟骨硬鱗總目,鱘形目,鱘科,,鱘屬,。

體呈紡錘形,頭尖吻長,,口前有4條吻須,,口位在腹面,有伸縮性,,并能伸成筒狀,,體被覆五行大而硬的骨鱗,背面一行,,體側(cè)和腹側(cè)各兩行,。鱘是一億五千萬年前中生代留下的稀有古代魚類,它介于軟骨與硬骨之間,,骨骼的骨化程度普遍地減退,,中軸為未骨化的彈性脊索,無椎體,,隨顱的軟骨殼大部分不骨化,。尾鰭為歪尾型,偶鰭具寬闊基部,,背鰭與臀鰭相對,。腹鰭位于背鰭前方,鰭及尾鰭的基部具棘狀鱗,,腸內(nèi)具螺旋瓣,,肛門和泄殖孔位于腹鰭基部附近,輸卵管的開口與卵巢遠(yuǎn)離,。

中華鱘個體較大,,壽命較長,最長命者可達(dá)40齡,。但其性成熟較晚,。

據(jù)研究,在產(chǎn)卵群體中,,雄魚年齡一般為9至22齡,,體重40至125公斤;雌魚為16至29齡,,體重172至300公斤,。據(jù)文獻(xiàn)記載最大體重達(dá)560公斤,,是魚類的龐然大物。因?yàn)樗鼈兪情L江中最大的魚,,故又有“長江魚王”之稱,。據(jù)觀察,中華鱘年平均增長速度,,雄魚5至8公斤,,雌魚為8至13公斤。但從幼魚長到大型成魚需8至14年,。

一般認(rèn)為中華鱘是淡水魚類,,它們是典型的溯河洄游性魚類。

它們平時(shí)棲息在海中覓食成長,,開始成熟的個體于7—8月間由海進(jìn)入江河,,在淡水棲息一年性腺逐漸發(fā)育,至翌年秋季,,繁殖群體聚集于產(chǎn)卵場繁殖,,產(chǎn)卵以后,雌性親魚很快即開始降河,。產(chǎn)出的卵粘附于江底巖石或礫石上面,,在水溫17—18℃的條件下,受精卵約經(jīng)5—6晝夜孵化,。剛出膜的仔魚帶有巨大的卵黃囊,,形似蝌蚪,順?biāo)?,約12—14天以后開始攝食,。再年春季,幼鱘漸次降河,,5—8月份出現(xiàn)在長江口崇明島一帶,,9月以后,體長已達(dá)30cm的幼鱘陸續(xù)離開長江口淺水灘涂,,入海肥育生長,。

中華鱘是底棲魚類,食性非常狹窄,,屬肉食性魚類,,主要以一些小型的或行動遲緩的底棲動物為食,在海洋主要魚類為食,,甲殼類次之,,軟體動物較少。河口區(qū)的中華鱘幼魚主食底棲魚類蛇鯤屬和蛹屬及鱗蝦和蜆類等,產(chǎn)卵期一般停食,。

據(jù)研究記述,,因中華鱘特別名貴,外國人也希望將它移居自己的江河內(nèi)繁衍后代,,但中華鱘總是戀著自己的故鄉(xiāng),,即使有些被移居海外,也要千里尋根,,洄游到故鄉(xiāng)的江河里生兒育女,。在洄游途中,它們表現(xiàn)了驚人的耐饑,、耐勞、識途和辨別方向的能力,,所以人們給它冠以閃光的“中華”二字

5. 中華鱘一生中絕大部分時(shí)間在海洋中度過

中華鱘不是海產(chǎn)品

中華鱘是淡水魚,。它一般生活在大江或近海中,是一種底層魚類,具有洄游性。中華鱘形成了穩(wěn)定的生殖回游習(xí)性,,有自古以來固定不變的航道:,到了5-6月份可以群集于河口,秋季到上游產(chǎn)卵,。親魚從近海回游到長江上游的金沙江一帶產(chǎn)卵,,孵化出的鱘苗順流而下,,漂游入海,大約十年后,,幼鱘長大了,,又追尋它們童年的足跡,從大海返回上游尋根產(chǎn)卵,。

淡水魚的解釋,, 生活在淡水里的魚,如鯽魚、草魚,、鯉魚 廣義的說,,系指能生活在鹽度為千分之三的淡水中之魚類就可稱為淡水魚。 狹義的說,,系指在其生活史中部分階段如只有「幼魚期」或「成魚期」,,或是終其一生都必須在淡水域中渡過的魚類。

6. 中華鱘能在海水中生存嗎

中華鱘壽命一般在35歲左右,,這期間,,它們在海洋中生活的時(shí)間占到整個生活史的90%以上。

中華鱘相對來說是一個廣布物種,,在海水和淡水中都有分布,,中華鱘在海水中成長,在淡水中繁殖,,壽命通常在35年左右,,一生可以產(chǎn)卵3-5次,,甚至更多。

作為廣布物種,,中華鱘曾經(jīng)廣泛分布在我國各大流域中,,北至北方的鴨綠江,南至南方的長江,、閩江,、廣東的珠江,都有中華鱘的身影,。雖然南,、北方都有中華鱘分布,但其大都生活在長江流域,。它們在金沙江產(chǎn)卵后,,魚卵順流而下,到達(dá)海洋,,生活10多年以后,,又回到長江中。

7. 中華鱘在海洋中肥育,在江河

中華鱘(AclpenserSinensisGrdy)是一種大型的溯河洄游性魚類,,是我國特有的古老珍稀魚類,。世界現(xiàn)存魚類中最原始的種類之一。被譽(yù)為“水中的大熊貓”和“長江魚王”,。遠(yuǎn)在公元前1千多年的周代,,就把中華鱘稱為王鮪魚。

中華鱘

中華鱘,,又稱鰉魚,,國家一級保護(hù)動物。屬于軟骨硬鱗魚類,,身體長梭形,,吻部犁狀,基部寬厚,,吻端尖,,略向上翹??谙挛?,成一橫列,口的前方長有短須,。眼細(xì)小,,眼后頭部兩側(cè),各有一個新月形噴水孔,全身披有棱形骨板五行,。尾鰭歪形,,上葉特別發(fā)達(dá)。中華鱘魚,,屬世界27種鱘魚之冠,,它個體碩大,形態(tài)威武,,長可達(dá)4米多,,體重逾千斤。

中華鱘生理結(jié)構(gòu)特殊,,既有古老軟脊魚的特征,,又有現(xiàn)代諸多硬骨魚的特征。形近鯊魚,,鱗片呈大形骨板狀,;魚頭為尖狀,口在頜下,。從它身上可以看到生物進(jìn)化的某些痕跡,所以被稱為水生物中的活化石,,具有很高的科研價(jià)值,。是長江中的瑰寶!

鱘魚類的祖先在地球上已有1.4億年的歷史,,主要分布于長江干流,。中華鱘是一種大型洄游性魚類。平時(shí),,中華鱘棲息于北起朝鮮西海岸,,南至我國東南沿海的沿海大陸架地帶。在海洋里生活了9—18年后,,性腺發(fā)育接近成熟時(shí),,便成群結(jié)隊(duì)向長江洄游,,到達(dá)長江上游四川宜賓一帶和金沙江下段繁殖,。每年夏秋,聚集于長江口,,溯江而上至長江上游金沙江一帶產(chǎn)卵,,和幼鱘順江而下,到東海,,黃海的深水中成長,。長江葛洲壩水電站的建設(shè),使此魚在長江失去了產(chǎn)卵繁殖的場所。為使中華鱘魚保存下來,,我國投資興建中華鱘人工繁殖研究機(jī)構(gòu),,并獲得成功。

中華鱘(AcipensersinensisGray)隸屬于魚綱,,輻鰭亞綱,,鱘形目,鱘科,,鱘屬,。

體呈紡錘形,頭尖吻長,,口前有4條吻須,,口位在腹面,有伸縮性,,并能伸成筒狀,,體被覆五行大而硬的骨鱗,背面一行,,體側(cè)和腹側(cè)各兩行,。鱘是一億五千萬年前中生代留下的稀有古代魚類,它介于軟骨與硬骨之間,,骨骼的骨化程度普遍地減退,,中軸為未骨化的彈性脊索,無椎體,,隨顱的軟骨殼大部分不骨化,。尾鰭為歪尾型,偶鰭具寬闊基部,,背鰭與臀鰭相對,。腹鰭位于背鰭前方,鰭及尾鰭的基部具棘狀鱗,,腸內(nèi)具螺旋瓣,,肛門和泄殖孔位于腹鰭基部附近,輸卵管的開口與卵巢遠(yuǎn)離,。

中華鱘個體較大,,壽命較長,最長命者可達(dá)40齡,。但其性成熟較晚,。

據(jù)研究,在產(chǎn)卵群體中,,雄魚年齡一般為9至22齡,,體重40至125公斤,;雌魚為16至29齡,體重172至300公斤,。據(jù)文獻(xiàn)記載最大體重達(dá)560公斤,,是魚類的龐然大物。因?yàn)樗鼈兪情L江中最大的魚,,故又有“長江魚王”之稱,。據(jù)觀察,中華鱘年平均增長速度,,雄魚5至8公斤,,雌魚為8至13公斤。但從幼魚長到大型成魚需8至14年,。

一般認(rèn)為中華鱘是淡水魚類,,它們是典型的溯河洄游性魚類。

它們平時(shí)棲息在海中覓食成長,,開始成熟的個體于7—8月間由海進(jìn)入江河,,在淡水棲息一年性腺逐漸發(fā)育,至翌年秋季,,繁殖群體聚集于產(chǎn)卵場繁殖,,產(chǎn)卵以后,雌性親魚很快即開始降河,。產(chǎn)出的卵粘附于江底巖石或礫石上面,,在水溫17—18℃的條件下,受精卵約經(jīng)5—6晝夜孵化,。剛出膜的仔魚帶有巨大的卵黃囊,形似蝌蚪,,順?biāo)?,約12—14天以后開始攝食。再年春季,,幼鱘漸次降河,,5—8月份出現(xiàn)在長江口崇明島一帶,9月以后,,體長已達(dá)30cm的幼鱘陸續(xù)離開長江口淺水灘涂,,入海肥育生長。

中華鱘是底棲魚類,,食性非常狹窄,,屬肉食性魚類,主要以一些小型的或行動遲緩的底棲動物為食,,在海洋主要魚類為食,,甲殼類次之,,軟體動物較少。河口區(qū)的中華鱘幼魚主食底棲魚類蛇鯤屬和蛹屬及鱗蝦和蜆類等,,產(chǎn)卵期一般停食,。

據(jù)研究記述,因中華鱘特別名貴,,外國人也希望將它移居自己的江河內(nèi)繁衍后代,,但中華鱘總是戀著自己的故鄉(xiāng),即使有些被移居海外,,也要千里尋根,,洄游到故鄉(xiāng)的江河里生兒育女。在洄游途中,,它們表現(xiàn)了驚人的耐饑,、耐勞、識途和辨別方向的能力,,所以人們給它冠以閃光的“中華”二字,。

鱘魚的種屬及分布

世界鱘科魚類計(jì)4屬24種,其中:鰉屬2種,,鱘屬17種,,鏟鱘屬2種,擬鏟鱘屬3種,。我國有鱘科魚類計(jì)3屬8種其中:鰉屬1種,,鱘屬6種,擬鏟鱘屬1種,。

鱘形目魚類(Acipenseriformes)在分類學(xué)上屬硬骨魚(Actinopterygii),,又因其內(nèi)骨骼多為軟骨,體表多被覆著硬鱗亦將其列為軟骨硬鱗類(Chondroslei),。鱘形目魚是現(xiàn)在地球上生活著的魚類中最原始的類群,。它們的化石最早發(fā)現(xiàn)于中生代三疊紀(jì)(大約兩億年前)的地層,很多種類在地球的演變的長河中滅絕了,,只有極少數(shù)殘存至今,,而且主要分布在北半球的北部。目前全世界已為人們認(rèn)識的共有25種,,其中我國分布的有8個種,。在我國的遼寧和河北也曾于晚侏羅紀(jì)到白堊紀(jì)地層中發(fā)現(xiàn)過它們的化石。

由于我國地域遼闊,,生態(tài)環(huán)境豐富多彩,,鱘形目魚類的種類和數(shù)量都比較豐富,分布范圍廣泛,,北自黑龍江,、額爾齊斯河,,南到珠江,以及我國沿海大部分近岸海區(qū)都曾有過它們的分布記錄,,只是隨著緯度的降低,,其種類和數(shù)量都略有減少。

據(jù)1834年的有關(guān)文獻(xiàn)記裁,,中華鱘的模式產(chǎn)地是中國,。盡管它不是中國特產(chǎn),但卻由于模式產(chǎn)地在中國而出名,。后來有人根據(jù)當(dāng)時(shí)的中國歷史和后人的工作推測是廣州,。它的分布較廣,在我國的渤海的大連沿岸,、旅順,、遼東灣、遼河,;黃河北部遼寧省海洋島及中朝界河鴨綠江,;山東石島、黃河,、長江,、錢塘江、寧波,、甌江,、閩江、臺灣基雄及珠江水系等,。在長江可達(dá)金沙江下游,;在珠江水系可上溯西江三水封開,北江達(dá)乳源,,甚至達(dá)廣西潯江,、郁江、柳江,;在海南省沿岸亦產(chǎn)。國外見于朝鮮漢江口及麗江和日本九州西側(cè),。

現(xiàn)在中華鱘主要分布于我國長江干流金沙江以下至入海河口,,其他水系如贛江、湘江,、閩江,、錢塘江和珠江水系均偶有出現(xiàn)。

8. 中華鱘生長在海里嗎

入??谟?,深海沒有,,不屬于海洋魚類,是淡水魚 中華鱘,,鱘形目魚類在分類學(xué)上屬硬骨魚,,又因其內(nèi)骨骼多為軟骨,體表多被覆著硬鱗亦將其列為軟骨硬鱗類,。鱘形目魚是現(xiàn)在地球上生活著的魚類中最原始的類群,。它們的化石最早發(fā)現(xiàn)于中生代三疊紀(jì)(大約兩億年前)的地層,很多種類在地球的演變的長河中滅絕了,,只有極少數(shù)殘存至今,,而且主要分布在北半球的北部。目前全世界已為人們認(rèn)識的共有25種,,其中我國分布的有8個種,。在我國的遼寧和河北也曾于晚侏羅紀(jì)到白堊紀(jì)地層中發(fā)現(xiàn)過它們的化石。 由于我國地域遼闊,,生態(tài)環(huán)境豐富多彩,,鱘形目魚類的種類和數(shù)量都比較豐富,分布范圍廣泛,,北自黑龍江,、額爾齊斯河,南到珠江,,以及我國沿海大部分近岸海區(qū)都曾有過它們的分布記錄,,只是隨著緯度的降低,其種類和數(shù)量都略有減少,。 據(jù)1834年的有關(guān)文獻(xiàn)記裁,,中華鱘的模式產(chǎn)地是中國。盡管它不是中國特產(chǎn),,但卻由于模式產(chǎn)地在中國而出名,。后來有人根據(jù)當(dāng)時(shí)的中國歷史和后人的工作推測是廣州。它的分布較廣,,在我國的渤海的大連沿岸,、旅順、遼東灣,、遼河,;黃河北部遼寧省海洋島及中朝界河鴨綠江;山東石島,、黃河,、長江、錢塘江,、寧波,、甌江,、閩江、臺灣基雄及珠江水系等,。在長江可達(dá)金沙江下游,;在珠江水系可上溯西江三水封開,北江達(dá)乳源,,甚至達(dá)廣西潯江,、郁江、柳江,;在海南省沿岸亦產(chǎn),。國外見于朝鮮漢江口及麗江和日本九州西側(cè)。 現(xiàn)在中華鱘主要分布于我國長江干流金沙江以下至入海河口,,其他水系如贛江,、湘江、閩江,、錢塘江和珠江水系均偶有出現(xiàn),。

9. 海里中華鱘

因?yàn)橹腥A鱘的適應(yīng)能力很強(qiáng),不管把它放在海水還是河水里,,它都可以活得非常的好,。

還有是因?yàn)樗镊[片不像其它的魚,中華鱘有非常堅(jiān)硬的鱗片,,但身體里的骨頭卻非常的柔軟,,而且身體里的骨頭都是呈菱形排列的,這種排列方式可以很好地起到保護(hù)作用,。

10. 中華鱘在海洋中肥育,在江河上游產(chǎn)卵繁殖

中華鱘是中國一級重點(diǎn)保護(hù)野生動物,,也是活化石,有“水中大熊貓”之稱?,F(xiàn)今僅在我國長江流域尚有分布,,其他江河中均已絕跡,具有很高的科研,、藥用和觀賞價(jià)值,。

中華鱘是我國一級保護(hù)動物,特產(chǎn)魚類,,體紡錘形,,體表披五行硬鱗,尾長,,口腹位,歪尾,。這是一種海棲性的洄游魚類,,每年9~11 月間,,由海口溯長江而上,,到金沙江至屏山一帶進(jìn)行繁殖,。

孵出的幼仔在江中生長一段時(shí)間后,再回到長江口育肥,。每年秋季,,當(dāng)中華鱘溯江生殖洄游時(shí),在各江段都可捕到較大數(shù)量的中華鱘,,故有“長江魚王”之稱,。

中華鱘是地球上最古老的脊椎動物,是魚類的共同祖先—古棘魚的后裔,,距今有一億四千萬年的歷史,。和恐龍生活在同一時(shí)期。

中華鱘在分類上占有極其重要地位,,是研究魚類演化的重要參照物,,在研究生物進(jìn)化、地質(zhì),、地貌,、海侵、海退等地球變遷等方面均具有重要的科學(xué)價(jià)值和難以估量的生態(tài),、社會,、經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

但由于種種原因,,這一珍稀動物已瀕于滅絕,。保護(hù)和拯救這一珍稀瀕危的“活化石”對發(fā)展和合理開發(fā)利用野生動物資源、維護(hù)生態(tài)平衡,,都有深遠(yuǎn)意義,。從它身上可以看到生物進(jìn)化的某些痕跡,所以被稱為水生物中的活化石,。

11. 中華鱘在海洋中肥育嗎

鱘魚不可以吃,。中華鱘是國家一級保護(hù)動物,是不允許食用的,,食用是違法的,。

中華鱘是中國一級保護(hù)動物,也是活化石,。中華鱘體型修長,,體紡錘形,頭尖,頭頂骨片露出,??谙挛唬室粰M裂,??谇拔歉褂?對須。體被5列骨質(zhì)化硬鱗,,背部1列,,體側(cè)及腹側(cè)各2列。尾鰭為歪形尾,,上葉長,,下葉短。中華鱘每年9——11 月間,,由??谒蓍L江而上,到金沙江至屏山一帶進(jìn)行繁殖,。仔魚隨波逐流至長江下游和河口灘涂索餌肥育生長,,幼魚移至淺海區(qū)生長,直至達(dá)性成熟,。每年秋季,,當(dāng)中華鱘溯江生殖洄游時(shí),在各江段都可捕撈到較大數(shù)量的中華鱘,,故被稱為“長江魚王”,。