1. 海洋環(huán)流的特征分布

深海環(huán)流=溫鹽環(huán)流.

溫鹽環(huán)流(英文:thermohaline circulation,、縮寫:THC),,又稱「輸送洋流」、「深海環(huán)流」等,,是一個依靠海水的溫度和含鹽密度驅動的全球洋流循環(huán)系統(tǒng),。這個系統(tǒng)的運作現況是,以風力驅動的海面水流如墨西哥灣暖流等將赤道的暖流帶往北大西洋,,暖流在高緯度處被冷卻后下沈到海底,,這些高密度的水接著流入洋盆南下前往其他的暖洋位加熱循環(huán),一次溫鹽循環(huán)耗時大約1600年,,在這個過程中洋流運輸的不單是能量(溫度 / 熱能),,當中還包括地球固態(tài)及氣體資源等,,不過溫鹽環(huán)流最受人類關注的是其全球恒溫的功能。溫鹽環(huán)流推測主要是由於北大西洋及南冰洋之間的鹽分及溫差對流而觸發(fā)的,。

概觀

深海中的洋流主要是依仗密度的差額來驅動,,并且潮汐現象引發(fā)的洋流運動亦會對深海洋流帶來顯著的影響。至於表面的洋流帶會因為密度的差異而與其他的水域劃清界線,。暖流會膨脹致使密度下降,,高濃度的鹽則會填補水分子間的空隙導致密度上升,低密度的水會浮在高密度的上方,。當高密度的水先形成,,分層形態(tài)并不穩(wěn)定的,為了均衡其密度分布,,不同密度的水會相互產生對流,,提供了深海洋流的動能。

深層水的形成

高密度的水幾乎都集中在北大西洋及南冰洋下沈至海底深處的洋盆,,在這些極地的洋域,,表面洋帶的水都會因為寒風吹襲而冷卻,這些風不單帶動表面洋帶移動,,所引起的乾濕溫差還會構成大規(guī)模的海水蒸發(fā),,加速水溫下降,這個現象被稱為蒸發(fā)冷卻,,類似人體在濕熱的環(huán)境下排汗降溫的原理,。由於被蒸發(fā)走的是純水的分子,海水中的鹽度會相對地上升,。另海洋上冰的構成亦對海鹽的濃度帶來不可忽視的影響,,由於純水的凝固點是攝氏0度,比鹽水的零下1.8度要高,,因此純水往往會比咸水優(yōu)先結冰,,增加了的鹽度減弱了海水凝固的速度,如此寒冷的濃鹽水會被包含在海冰的蜂巢狀之結構中,,當中的濃鹽水逐漸地反過來熔解覆蓋著它的冰層,,最后將一部分冰塊從母冰塊分裂出并下沈,這個過程叫做海水排斥,。水溫和鹽度這兩大因素加起來導致海水的密度增大,。

深層水的動態(tài)

挪威海是這個系統(tǒng)主要進行蒸發(fā)冷卻及洋帶下沈的場地,在此處下沈的水被稱為「北大西洋深層水」(North Atlantic Deep Water,,英文縮寫:NADW),。NADW充滿著洋盆并沿著連接格林蘭島、冰島及大不列顛海底巖床的裂隙溢流向南方,。接著極緩慢地流入大西洋深海平原,,繼續(xù)向南方推進,。繞過南非后寒流帶會一分為二,一部分的水會前往印度洋在該處涌升將寒流帶到,,另外一部分部分經歷最長的一個周期的洋流最終會抵達北太平洋,,受到淺而狹窄的白令海峽阻塞然后因為受熱上涌變回暖流繼而循環(huán)。

「南極底層水」(Antarctic Bottom Water,,英文縮寫:AABW)在威德爾海以冰塊的海水排斥作用下沈并流向北方的大西洋洋盆,,由於其密度比NADW更高所以AABW實際上潛流在NADW之下。它原本向西太平洋的旅程在德雷克海峽受阻繼而沿著南美洲東岸的圭亞那洋盆向大西洋赤道進發(fā),。

2. 海洋環(huán)流的定義

由于海陸熱力差異或行星風帶隨季節(jié)移動而引起的大范圍地區(qū)的,、隨季節(jié)而改變風向的盛行風,,叫季風,。

一般夏季風從海洋吹向陸地,冬季風從陸地吹向海洋,,由于風的轉變,天氣和氣候的特點也隨之發(fā)生變化,。

世界季風區(qū)域分布很廣,,其中以亞洲季風最為強盛,,范圍最大。

以我國為例,,冬季,,亞洲大陸輻射冷卻強烈,,溫度低,,空氣密度大,,形成高氣壓與它鄰近的太平洋,、印度洋,由于水的熱容量大,,輻射冷卻不如大陸強烈,,相對而言,溫度較高,,氣壓較低,,氣壓梯度自大陸指向海洋,因而風從大陸吹向海洋,,盛行偏北風,。

夏季,亞洲大陸輻射增溫強烈,溫度高,空氣密度小,,形成低氣壓;而海洋吸熱散熱慢,輻射增溫緩和,相對而言,,溫度較低,氣壓較高,氣壓梯度自海洋指向陸地,因而風從海洋吹向陸地,盛行偏南風。季風對我國的天氣和氣候影響很大,冬季風盛行時,,氣候特征為低溫、干燥和少雨;夏季風盛行時,,氣候特征為高溫,、濕潤和多雨,。從形成原理上講,,季風與海陸風的成因基本相同,,但又有明顯的區(qū)別,。

海陸風是由海陸之間氣壓日變化而引起的,風向轉變以一日為周期,影響范圍僅在濱海地區(qū),,一般10千米左右。

而季風是由海陸之間氣壓的季節(jié)變化而引起的,,盛行風隨季節(jié)的轉變,,以一年為周期,,規(guī)模大,,影響地區(qū)廣,。季風是怎樣形成的 一年中,,隨著季節(jié)的不同,風向有明顯變化的風稱為“季風”,。

例如,在我國冬季,全國大部分地區(qū)都吹偏北風,,而夏季則多吹偏南風,,這都是季風,。 季風的形成主要是因為海洋和大陸的比熱不同,。

在夏季中,由于大陸比熱小,日曬后大陸溫度容易升高,因而氣溫比海洋上高,,溫度高空氣密度小,于是陸地上形成低氣壓;而涼爽海洋上則形成高氣壓,因而夏季風就從南方海洋上高氣壓流向大陸低氣壓。所以,,在我國夏季風的為偏南風,。

在冬季中,由于地面接收到的太陽熱量少并向空間輻射散失的熱量,,因而大陸溫度較低,形成冷高氣壓,,而海洋上卻依然溫暖,形成暖低氣壓,。

所以,,冬季風從內陸冷高壓流向南方海洋的暖低壓,就刮偏北風,,這就是我國季風氣候的形成原因,。

此外,,除了海陸之間熱力差異會造成季風以外,地球上大氣環(huán)流風帶的季節(jié)性南北移動也會在有些局部地區(qū)形成的季風現象,不過這類季風的冬夏風向,,并不完全相反,。 季風氣候對我國農業(yè)生產的影響十分顯著,正是這樣的夏季風,,使我國長江地區(qū)成為世界著名的糧倉 關于季風的成因問題,有人認為是海陸間熱力差異以及這種差異的季節(jié)變化造成的;有人則認為是由行星風帶的季節(jié)位移所致,。我國的一些氣候工作者認為,季風現象是海陸分布的熱力作用,、大氣環(huán)流的季節(jié)變化和具體地形等三因子共同影響下的綜合現象,。

例如印度季風之所以特別顯著和穩(wěn)定,,是由于海陸分布所引起的季風和行星風帶的季節(jié)變化正好是一致的,。

冬季印度在冷高壓的南面,,又處于信風帶的位置上,,因此印度東北季風特別穩(wěn)定;夏季印度在熱低壓的南面,,又處于赤道槽北移時西南風經過的地方,因此,,西南季風也特別穩(wěn)定,。

由于亞洲是位于地球上最大陸塊一亞歐大陸的東部,與面積最大的海洋-太平洋以及印度洋的緊密鄰接,以及高空行星環(huán)流的季節(jié)變化和青藏高原的地形作用,,遂形成亞洲特有的季風環(huán)流系統(tǒng),。

冬夏海陸熱力差異,,引起海陸大氣活動中心(即高低氣壓活動中心)的季節(jié)變化,,使季風風向發(fā)生有規(guī)律的季節(jié)轉換,。

冬季,亞洲陸地輻射冷卻很快,,形成干冷的西伯利亞高壓(又稱蒙古高壓),在北太平洋面上為冷濕的阿留申低壓,,二者都非常發(fā)育,,尤其是前者勢力十分強大,幾乎控制全部亞洲大陸,。它是大陸反氣旋的中心和干冷的極地大陸氣團源地,,也是冬季大陸季風的源地。由于冬季副熱帶高壓與大陸高壓連成一片,,二者復合,,勢力強大,成為亞洲大陸冬半年氣候的主宰,。高壓干冷氣流向外吹散,,在太平洋沿岸冬季盛行西北風,印度洋沿岸為東北風,,這就是東亞和南亞的冬季風,,具有晴朗嚴寒、干燥等冬季高壓天氣特征,。冬季風為干燥陸風,,一般不易降水,但吹到日本的西北風,能形成大風雪,。侵入長江以南地區(qū)的曖海變性極地大陸氣團,,能形成冬春陰暖或降雨天氣。青藏高原,,冬季阻擋西風氣流,,使之分為南北兩支,形成北脊南槽的環(huán)流形勢,。由于高原北面高壓脊的存在,,十分有利于冬季風的南下,使冬季風影響加強,,造成我國冬季的寒冷氣候;而高原南面的低壓槽,,由于槽前帶來大量的暖濕氣流,對我國南方天氣氣候的影響也很大,。又由于高原的阻擋,,使高原北側的南疆和河西一帶,冬季干冷;而南側印緬一帶冷空氣活動少,,冬季干暖,。青藏高原在冬季又是個冷源,這將加強高原鄰近地區(qū)的下沉氣流,,從而也就加強了冬季季風環(huán)流。 夏季,,亞洲大陸為熱低壓所控制,,低壓中心在印度西北、伊朗南部和阿拉伯,,且與赤道低壓連為一體,。這時夏威夷高壓西伸北進,勢力最強,,范圍最大,,因此就形成了從北太平洋高壓的西部邊緣吹向亞洲東部的東南季風。這就是東亞的夏季風,,它是源于熱帶海洋氣團的暖濕氣流,,夏季時對亞洲大陸影響最大。亞洲南部,,這時由于行星風帶北移,,赤道低壓移到北半球,南半球的東南信風跨越赤道后轉為西南風,,這就是南亞的夏季風,。當西南季風到達孟加拉灣再向北推進時,受阻于青藏高原而分為兩支:一支沿喜馬拉雅山向西,進而維持了印度西北部的熱低壓;另一支沿山脈走向,,流向我國,,擴大了西南季風對我國的影響范圍。夏季時青藏高原對周圍自由大氣來說是熱源,,這必然要加強高原鄰近地區(qū)的季風低壓,,從而起了加強夏季風的作用。

3. 海洋大氣環(huán)流

海陸間大氣熱力環(huán)流是,,陸地受熱快,,空氣上升,近地面形成低氣壓,,海洋升溫慢,,氣壓高,因此近地面空氣由高氣壓流向低氣壓,,由海洋流向陸地,,高空相反,陸地高空氣壓高,,海洋高空氣壓低,,氣流從由陸地向海洋流動,這樣便形成海陸間環(huán)說,。

4. 海洋環(huán)流對氣候的影響

白天地面受熱,,溫度比海面上升快,大氣膨脹由地面上升,,近地面形成低氣壓,,而高空形成高氣壓,海水溫度比陸地低,,從而在近地面和高空的水平面上形成了氣壓差,,促使大氣的水平運動,形成海面向陸地的風,。夜晚情況相反,,海水降溫幅度比陸地小,大氣膨脹由海面上升水平運動吹向陸地,,風從陸地吹向海洋,。

5. 海洋環(huán)流成因及作用

海洋環(huán)流是研究風引起的海流和密度分布不均勻所產生的密度流、大洋環(huán)流中流旋的生成和分布,、大洋環(huán)流西向強化,、海流的彎曲和變異、近赤道地區(qū)的流系結構,、南極繞極流,,大洋熱鹽環(huán)流,,深海環(huán)流和與主躍層的關系,海水的輻散和輻合運動與升降流及朗繆爾環(huán)流等的關系,,中尺度渦及其能量轉換,,冰漂流等特殊的流動現象,海洋對風應力等的反應,,以及近岸海區(qū)的環(huán)流等等,。

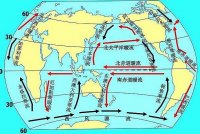

6. 海洋洋流循環(huán)圖

過去神話傳說總是這么解釋的,在東海足夠深足夠遠的地方,,有一個叫歸虛的地方,,它是一個無底的深淵,江河的水最后都流到歸虛去了,,因為歸墟沒底永遠也不會注滿,,自然水也就不會溢出了。

現實是海陸間有一個水的大循環(huán),,海洋的水被蒸發(fā)之后,,被風吹送到陸地上空,然后以降水的方式,,落到陸地上,,形成地表徑流也就是江河,再注入到海洋里去,,這是一個動態(tài)的閉循環(huán),,又怎么能溢出來。

7. 海洋環(huán)流對我國冬季和夏季氣候的影響

中緯環(huán)流大陸東部夏季受季風環(huán)流影響,,夏季風從海洋吹向陸地,,形成高溫多雨氣候。大陸西部受副熱氣壓帶和西風帶交替控制,,因此在南北30一4O度形成冬雨夏干的地中海氣候,40一6O度為溫帶海洋性氣候,。

8. 海洋環(huán)流是什么

海洋旋渦是一種水流的循環(huán),,形成于海洋表層。它們能夠影響海洋底部和表層水域中的生物活動,,并且確定了空氣和海水的交換,。旋渦是由一些脫離了本來路徑的海水形成的,它可以通過許多不同的機制而產生,。以下是一些旋渦形成的例子:1. 內部波:內部波是在密度較差的兩層海水之間傳播的波,。當內部波達到一定的振幅時,它們產生局部水波,,并形成了小型旋渦,。2. 風:當風吹過海洋表層時,,其作用力可以把水流帶到一側,導致旋渦形成,。風還可以引起海水的表層流動,,這會產生較大的旋渦。3. 洋流:洋流是海洋的整體運動,。海水的旋轉和流動可以形成旋渦,,尤其是在洋流的交匯處和彎曲處。4. 潮汐:潮汐的周期性漲落可以形成旋渦,,包括半日潮和全日潮,。這種涌潮和引潮的過程就會產生旋渦??偟膩碚f,,海洋旋渦是由一系列物理因素的作用而形成。這些因素可以互相影響,,產生更加復雜的結果,。始終有一個共同點,在發(fā)生海洋旋渦的地方,,海水動蕩非常大,,水流速度高,水位變化明顯,。

9. 海洋環(huán)流的空間尺度

你好,,海水溫度的分布規(guī)律主要受到以下因素的影響:

1. 緯度因素:隨著緯度的增加,海水溫度逐漸降低,。這是由于在高緯度地區(qū),,太陽直射角度小,日照時間短,,太陽輻射能量較弱,,導致海水溫度較低。

2. 季節(jié)因素:季節(jié)變化也會影響海水溫度分布,,一般來說,,在夏季海水溫度較高,在冬季海水溫度較低,。

3. 洋流因素:海洋環(huán)流和洋流運動會影響海水溫度分布,。例如,北大西洋洋流可以將暖水輸送到北極地區(qū),,使得北極地區(qū)的海水溫度相對較高,。

4. 海拔因素:海水溫度還受到海拔高度的影響。海拔高度越高,,氣溫越低,,海水溫度也會相應下降,。

因此,綜合以上因素,,可以得出以下結論:

在赤道附近,,海水溫度高,隨著緯度的增加,,海水溫度逐漸降低,。在季節(jié)方面,夏季海水溫度相對較高,,冬季海水溫度較低,。海洋環(huán)流和洋流運動也會影響海水溫度分布。在海拔高度方面,,海水溫度也會相應下降,。

10. 海洋環(huán)流的作用

我們常說的洋流其實可以粗略的分為兩部分,一部分是由風直接驅動的上層環(huán)流; 另一部分是由于溫鹽分布不均勻加上海洋內部的動力攪拌而形成的溫鹽環(huán)流.全球變暖對洋流的影響也也可以分成兩部分來看.

首先,全球氣候變暖會影響大氣環(huán)流,進而影響全球風場的分布.因為海洋上層的環(huán)流主要靠風場和地球自轉決定,所以氣候變暖可能會直接導致海洋上層環(huán)流發(fā)生變化.

其次,全球變暖會導致冰川的融化.隨著大量冰川的融化,尤其是格陵蘭的冰川融化,大量的淡水會被輸入到海洋中去,從而導致北大西洋的水變淡.水變淡之后就比較難沉到海底,于是溫鹽環(huán)流也會受到影響.一般認為這會導致大洋溫鹽環(huán)流的減緩,進而減少洋流對兩極的熱量輸運.