1. 海洋地質學家汪品先

洞庭湖形成的歷史最早可追溯到 1.5 億年之前

洞庭湖的形成與江南古陸密切相關,。江南古陸在湖南通過洞庭湖那一段,稱洞庭古陸,,它在距今 1.5 億年前的燕山地殼運動斷陷下沉形成洞庭斷陷盆地,,低處匯水成水體就叫洞庭湖,。因此洞庭湖形成的歷史最早可追溯到 1.5 億年之前,,形成以后到 3800 萬年以前的古近紀漸新世末,,我國地形發(fā)生了很大變化,。在這之前地形整體向西傾,,即 " 東高西低 ",,東部的東南沿海浙閩山地為帶狀山系,推算高達 3500~4000 米,,寬達 500 公里,。西部是古地中海,為濱海平原季風區(qū)帶,,氣候溫濕,,河流由東向西流。這種地形地貌格局一直保持到古近紀漸新世末,,之后喜馬拉雅地殼運動(新構造運動)發(fā)生了,。按現(xiàn)代大地構造板塊理論,之西的印度板塊楔入亞洲板塊,,使青藏地區(qū)隆升成高原,,高山、高原達到現(xiàn)在的海拔高度,,地形整體向東傾,,地形由整體向西傾轉變?yōu)檎w向東傾。

海洋地質學家汪品先院士稱之為 " 地形倒轉 ",。" 地形倒轉 " 根本改變了我國地形 " 東高西低 " 地貌,,形成了 " 西高東低 " 的現(xiàn)代地形地貌格局。在印度板塊楔入亞洲板塊的同時,,太平洋和菲律賓板塊與亞洲板塊碰撞,,使亞洲東部海岸隆升成浙閩山系,,不過它遠低于青藏高原。

距今 3800 萬年左右,,洞庭湖由鹽湖向淡水湖轉化

在距今 3800 萬年左右之前,洞庭湖的狀況是怎樣呢,?

同濟大學范代續(xù)教授繪制了 " 長江流域古水系分布圖 ",,發(fā)表在《海洋地質與第四紀地質》2007 年 27 卷 2 期。文中地圖顯示,,沿海山脈與巫山山脈之間有一系列湖盆,,由東向西有鄱陽湖湖盆、洞庭湖湖盆,、四川湖盆和西南多個湖盆,。其中洞庭湖盆最大,并且已經(jīng)形成了 " 一湖四水 " 的水系,。此時的長江前身分成幾段,,圖上僅在東部一隅標注為古長江,此時古長江發(fā)源于江西,,流入古鄱陽湖后向東入海,;洞庭湖水系則是向西流入古地中海的,那個時候青藏地區(qū)也是古地中海的濱海平原地帶,。

在距今 3800 萬年左右之后,,在我國地形逐漸由西低東高轉變?yōu)槲鞲邧|低的過程中,河流也就逐漸由東向西流變?yōu)橛晌飨驏|流,,當巫山山脈切通后,,長江貫通,江水由西向東流入太平洋,。

在距今 3800 萬年左右之前,,我國大陸除西部特提斯洋沿岸一帶為海洋季風帶,濕潤多雨外,,其余都是內(nèi)陸干燥少雨,,故湖泊為鹽湖,在洞庭湖中形成了豐富的鹽類礦產(chǎn),,如巖鹽,、石膏、芒硝等,。在距今 3800 萬年左右之后,,隨著青藏高原的升高,對氣候變化,,特別是亞洲現(xiàn)代季風系統(tǒng)的形成有決定性的作用,。

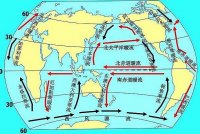

距今 3800 萬年左右的始新世,,有一個寬闊的干旱帶由西向東貫穿我國;到距今 2400 萬年左右的中新世干旱帶退縮到西北地區(qū),,大陸已經(jīng)形成了季風系統(tǒng)的大氣環(huán)境,,反映了東亞夏季風將水分從海洋帶到我國東部才有此結果。因此洞庭湖是從距今 3800 萬年左右由鹽湖向淡水湖轉化,,到距今 2400 萬年前已完全是淡水湖了,。

2. 海洋地質學家汪品先論文

2020年國家科學技術獎提名已經(jīng)結束,其中備受關注的國家最高科學技術獎目前已知提名13人,,國家最高科技獎可是含金量非常的高啊,。他們作為國家的寶貝,他們畢業(yè)于那些大學呢,?

1,、李蘭娟,中國工程院院士,,浙江大學

1947年生,。李蘭娟院士,大家都很熟悉了,,李蘭娟畢業(yè)于浙江大學醫(yī)學院(原浙江醫(yī)科大學),,目前是浙江大學附屬第一醫(yī)院主任醫(yī)師、傳染病診治國家重點實驗室主任 ,、國家衛(wèi)健委高級別專家組成員,。

浙江醫(yī)科大學并入浙江大學后發(fā)展很快,從一個普通的醫(yī)學院,,現(xiàn)在已經(jīng)是國內(nèi)頂級醫(yī)學院,。

2、葛昌純,,中國科學院院士,,北京科技大學

1934年生。中國科學院院士,,粉末冶金和先進陶瓷專家,,北京科技大學材料科學與工程學院教授。

葛昌純,,1949年考入唐山交通大學(今西南交通大學)礦冶系物理冶金專業(yè),,1952年畢業(yè)。

西南交通大學,,曾經(jīng)是西南鐵道學院,,是隸屬于原鐵道部的全國重點大學,現(xiàn)在是直屬于教育部的211重點大學,。

3,、劉盛綱,,中國科學院院士,電子科技大學

1933年生,。電子物理學家,,中國科學院院士,IEEE Fellow,,美國MIT電磁科學院院士,,烏克蘭國家科學院院士等。

1955年本科畢業(yè)于南京工學院(現(xiàn)東南大學)無線電系電真空專業(yè)并留校任助教,;1956年至1958年在成都電訊工程學院攻讀蘇聯(lián)專家的研究生并任專業(yè)翻譯,

劉盛綱院士曾任電子科技大學校長,,目前德高望重,,東南大學電子系曾經(jīng)參與組建電子科技大學,東南大學目前是教育部直屬的985重點大學,。

4,、汪品先,中國科學院院士,,同濟大學

1936年生,。海洋地質學家,中國科學院院士,,第三世界科學院院士,,同濟大學海洋與地球科學學院教授、博士生導師,、海洋地質教育部重點實驗室主任,。

汪院士,本科在外國學習,,1955年至1960年,,汪品先在莫斯科大學地質系學習,畢業(yè)于俄羅斯最牛的大學:莫斯科大學,。

5,、李德仁,中國科學院院士,、中國工程院院士,,武漢大學

1939年生。攝影測量與遙感學家,,中國科學院院士,、中國工程院資深院士、國際歐亞科學院院士,。

李德仁1963年畢業(yè)于武漢測繪學院航測系,,獲得學士學位,;1981年獲得武漢測繪學院攝影測量與遙感專業(yè)碩士學位;1985年獲德國斯圖加特大學博士學位,。

武漢測繪學院就是后倆的武漢測繪科技大學,,后來并入武漢大學,武漢大學是著名的985綜合性大學,。

6,、王大中,中國科學院院士,,清華大學

1935年生,。中國核反應堆工程與核安全專家,中國科學院院士,,清華大學原校長,。著名核物理學家,

王大中1958年畢業(yè)于清華大學工程物理系,;1982年在德國亞琛工業(yè)大學獲自然科學博士學位,。

清華大學的校長,基本都是清華大學畢業(yè)的學生,,這個好像是清華大學的行規(guī),。

7、徐至展,,中國科學院院士,,中科院上海光學與精密機械研究所

1938年生。物理學家,,中國科學院學部委員(院士),、第三世界科學院院士,中國科學院上海光學精密機械研究所研究員,、博士生導師,。

1962年徐至展從復旦大學畢業(yè),1965年從北京大學研究生畢業(yè),。

8,、安芷生,中國科學院院士,,中科院地球環(huán)境研究所

1941年生,。環(huán)境地質學家,中國科學院院士,、第三世界科學院院士,、美國國家科學院外籍院士,中國科學院地球環(huán)境研究所研究員,博士生導師,。

1962年安芷生畢業(yè)于南京大學,;1966年中國科學院地質研究所、地球化學研究所研究生畢業(yè)

9,、劉中民,,中國工程院院士,中科院大連化學物理研究所

1964年生,。中國工程院院士,,中國科學院大連化學物理研究所所長、研究員,、博士生導師,,中國科學院青島生物能源與過程研究所所長、院士,、甲醇制烯烴國家工程實驗室主任,,國家能源低碳催化與工程研發(fā)中心主任。

1983年劉中民畢業(yè)于鄭州大學,,胡到大連化學物理所讀研。

鄭州大學是河南省唯一的211院校,。

10,、趙梓森,中國工程院院士,,中國信息通信科技集團有限公司

1932年生,。光纖通信專家,中國工程院院士,。武漢郵電科學研究院高級技術顧問,,國際電氣電子工程師協(xié)會會士,湖北省科協(xié)榮譽委員,。

1949-1950年國立浙江大學農(nóng)業(yè)化學系學習,。

1950-1952年上海大同大學電機系學習。

1952-1953年 上海交通大學電信系學習,。

算是浙江大學,,交通大學的校友

11、何繼善,,中國工程院院士,,中南大學

1934生。應用地球物理學家,,中國工程院院士,。中南大學教授,博士生導師。

1960年,,何繼善從長春地質學院物探專業(yè)畢業(yè),。1994年當選為中國工程院院士。

長春地質學院,,后倆更名為長春科技大學,,是全國重點大學,后來并入吉林大學,。

12,、程國棟,中國科學院院士,,中科院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所

1943生,。凍土學家,中國科學院院士1965年9月,,程國棟從北京地質學院(現(xiàn)中國地質大學)水文地質與工程地質專業(yè)畢業(yè),,之后進入中國科學院冰川凍土沙漠研究所工作。

13,、吳祖澤,,中國科學院院士,中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院

1935年生,。中科院院士,、軍事醫(yī)學科學院研究員,中國實驗血液學研究的先驅,。

1953年秋,,他赴青島,求學于山東大學化學系物理化學專業(yè),。

結論

這13個國家科技獎提名人,,全部畢業(yè)于重點大學,最牛的是畢業(yè)于莫斯科大學,,最低的也畢業(yè)與211重點大學(西南交通大學,,鄭州大學)。

看來想在科學界有所發(fā)展,,畢業(yè)得畢業(yè)于211/985重點大學啊,。

老鐵們,你們怎么看呢,?

3. 汪品先:深海探索中的執(zhí)著與熱愛

首先,,吉國先生將“蛟龍?zhí)枴毕滤娜^程按照重要的時間節(jié)點為大家一一介紹,公布各個階段一些不被人知的詳細數(shù)據(jù),,并且對拋載,、坐底發(fā)送信息等專業(yè)名詞進行解釋。接著他又從凡爾納的海底兩萬里講起,強調想象力對于科技發(fā)展的重要性,,帶領我們跟隨科技發(fā)展的腳步,,看不同時代潛水器的發(fā)展。由一戰(zhàn)前各類怪異的前身逐漸轉變?yōu)楣I(yè)時代的工程結晶,,潛水艇在一戰(zhàn)英德海防對抗中大放異彩,。出于軍事目的,接下來各個國家均大力投入人力物力進行潛器研發(fā),。

常言說:上天難,,入地難,下海更難,。這話概括出古人對大自然的感知,。正是如此,自古時起,,我國便有“嫦娥奔月”,,“精衛(wèi)填海”的神話傳說,。吉國先生帶著大家橫向對比航天和深潛的相似與不同,,即他們都面對著各類技術難題。航天遇到的最大難題是高速與失重,,相對于此潛水器最大的長處是潛水艙是密封抗壓的,,內(nèi)部基本處于常溫、常壓環(huán)境,,但當飛船進入太空,,宇宙的光依舊存在,,我們依然可以看到外面的東西,,可是當潛水器進入深海,便進入一個暗無天日的世界,,周圍漆黑一團,,發(fā)生任何情況都僅能依靠海面上的母船,但在很多情況下母船是無能為力的,。隨后吉國先生又介紹了我國深海海洋資源開發(fā)發(fā)展歷史和現(xiàn)狀,,通過與美國等國的比較,吉國先生引用汪品先院士的話,,“要敢于在海洋項目上投錢,,海洋科學更加需要有條理的組織?!?/p>

接下來吉國先生介紹潛器的組成和流程,,主要涵蓋潛水器的組成:母船、水面支持系統(tǒng)、潛水器本體,,潛水器的下方回收技術的難點要點,,水聲技術在深潛中的重要性,還有海上試驗合練由淺水到深水的實驗過程以及面對合練中各類難題如何渡過難關,,直到最后經(jīng)過數(shù)百項技術的修改,,逐漸走到7000米深潛的世界前列水平,實踐是檢驗真理的唯一標準,,無論做什么學問都要經(jīng)得住實踐的檢驗,,尤其是現(xiàn)在常說的“創(chuàng)新”更是如此。

在講述專業(yè)知識之后,,吉國先生又給同學們講解“蛟龍?zhí)枴睆脑O計到下水合練中的趣事,,以及潛艇操作員的奇妙海底見聞。吉國教授引用唐嘉陵,、付文韜兩位隊員在“海試快報”發(fā)表的文章,,他們從自己的角度出發(fā),描述的海底世界充滿奇幻色彩,,神奇的生物,、寂靜的環(huán)境為我們展示一個不一樣的海底世界。而在“蛟龍?zhí)枴钡那捌诮ㄔ旌秃笃诤暇氈?,也發(fā)生過很多趣事,,例如將青島啤酒和嶗山礦泉水綁在潛水器上下潛到7000米的深度、警車為運送潛器堵路開道,、面對商船進入警戒線護航船強硬反擊等“蛟龍?zhí)枴钡某晒κ怯蔁o數(shù)人的努力促成,。最后吉國先生總結“蛟龍?zhí)枴弊哌^的路,“發(fā)起在無錫,,目標在上海,,落戶在青島?!?/p>

會后,,勘查技術與工程10級的趙豐偉對潛器的水下定位、商業(yè)用途和潛員選拔三個方面提出問題,,吉國先生一一為其解答,。“吉國先生是參與到一線的專家,,因此給我們講的也都是一線的最新內(nèi)容,,他能從一個參與者、設計者的角度看問題,,這是我們從課本上學不到的,?!壁w豐偉如是說。

4. 海洋地質學家汪品先介紹

2021年國家科學技術獎提名已經(jīng)結束,,其中備受關注的國家最高科學技術獎目前已知提名13人,,他們是:

1、李蘭娟,,中國工程院院士,,浙江大學

1947年生。李蘭娟院士,,大家都很熟悉了,,李蘭娟畢業(yè)于浙江大學醫(yī)學院(原浙江醫(yī)科大學),目前是浙江大學附屬第一醫(yī)院主任醫(yī)師,、傳染病診治國家重點實驗室主任 ,、國家衛(wèi)健委高級別專家組成員。

浙江醫(yī)科大學并入浙江大學后發(fā)展很快,,從一個普通的醫(yī)學院,,現(xiàn)在已經(jīng)是國內(nèi)頂級醫(yī)學院。

2,、葛昌純,,中國科學院院士,北京科技大學

1934年生,。中國科學院院士,,粉末冶金和先進陶瓷專家,北京科技大學材料科學與工程學院教授,。

葛昌純,,1949年考入唐山交通大學(今西南交通大學)礦冶系物理冶金專業(yè),1952年畢業(yè),。

西南交通大學,,曾經(jīng)是西南鐵道學院,是隸屬于原鐵道部的全國重點大學,,現(xiàn)在是直屬于教育部的211重點大學,。

3,、劉盛綱,,中國科學院院士,電子科技大學

1933年生,。電子物理學家,,中國科學院院士,IEEE Fellow,,美國MIT電磁科學院院士,,烏克蘭國家科學院院士等,。

1955年本科畢業(yè)于南京工學院(現(xiàn)東南大學)無線年在成都電訊工程學院攻讀蘇聯(lián)專家的研究生并任專業(yè)翻譯,

劉盛綱院士曾任電子科技大學校長,,目前德高望重,,東南大學電子系曾經(jīng)參與組建電子科技大學,東南大學目前是教育部直屬的985重點大學,。

4,、汪品先,中國科學院院士,,同濟大學

1936年生,。海洋地質學家,,中國科學院院士,,第三世界科學院院士,同濟大學海洋與地球科學學院教授,、博士生導師,、海洋地質教育部重點實驗室主任,。

汪院士,本科在外國學習,,1955年至1960年,,汪品先在莫斯科大學地質系學習,畢業(yè)于俄羅斯最牛的大學:莫斯科大學,。

5,、李德仁,中國科學院院士,、中國工程院院士,,武漢大學

1939年生。攝影測量與遙感學家,,中國科學院院士,、中國工程院資深院士、國際歐亞科學院院士,。

李德仁1963年畢業(yè)于武漢測繪學院航測系,,獲得學士學位;1981年獲得武漢測繪學院攝影測量與遙感專業(yè)碩士學位,;1985年獲德國斯圖加特大學博士學位。

武漢測繪學院就是后倆的武漢測繪科技大學,,后來并入武漢大學,,武漢大學是著名的985綜合性大學。

6,、王大中,,中國科學院院士,,清華大學

1935年生。中國核反應堆工程與核安全專家,,中國科學院院士,,清華大學原校長。著名核物理學家,,

王大中1958年畢業(yè)于清華大學工程物理系,;1982年在德國亞琛工業(yè)大學獲自然科學博士學位。

清華大學的校長,,基本都是清華大學畢業(yè)的學生,,這個好像是清華大學的行規(guī)。

7,、徐至展,,中國科學院院士,中科院上海光學與精密機械研究所

1938年生,。物理學家,,中國科學院學部委員(院士)、第三世界科學院院士,,中國科學院上海光學精密機械研究所研究員,、博士生導師。

1962年徐至展從復旦大學畢業(yè),,1965年從北京大學研究生畢業(yè),。

8、安芷生,,中國科學院院士,,中科院地球環(huán)境研究所

1941年生。環(huán)境地質學家,,中國科學院院士,、第三世界科學院院士、美國國家科學院外籍院士,,中國科學院地球環(huán)境研究所研究員,,博士生導師。

1962年安芷生畢業(yè)于南京大學,;1966年中國科學院地質研究所,、地球化學研究所研究生畢業(yè)

9、劉中民,,中國工程院院士,,中科院大連化學物理研究所

1964年生,。中國工程院院士,,中國科學院大連化學物理研究所所長,、研究員、博士生導師,,中國科學院青島生物能源與過程研究所所長,、院士、甲醇制烯烴國家工程實驗室主任,,國家能源低碳催化與工程研發(fā)中心主任,。

1983年劉中民畢業(yè)于鄭州大學,胡到大連化學物理所讀研,。

鄭州大學是河南省唯一的211院校,。

10、趙梓森,,中國工程院院士,,中國信息通信科技集團有限公司

1932年生。光纖通信專家,,中國工程院院士,。武漢郵電科學研究院高級技術顧問,國際電氣電子工程師協(xié)會會士,,湖北省科協(xié)榮譽委員,。

1949-1950年國立浙江大學農(nóng)業(yè)化學系學習。

1950-1952年上海大同大學電機系學習,。

1952-1953年 上海交通大學電信系學習,。

算是浙江大學,交通大學的校友

11,、何繼善,,中國工程院院士,中南大學

1934生,。應用地球物理學家,,中國工程院院士。中南大學教授,,博士生導師,。

1960年,何繼善從長春地質學院物探專業(yè)畢業(yè),。1994年當選為中國工程院院士,。

長春地質學院,后倆更名為長春科技大學,,是全國重點大學,,后來并入吉林大學。

12,、程國棟,,中國科學院院士,,中科院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所

1943生。凍土學家,,中國科學院院士1965年9月,,程國棟從北京地質學院(現(xiàn)中國地質大學)水文地質與工程地質專業(yè)畢業(yè),之后進入中國科學院冰川凍土沙漠研究所工作,。

13,、吳祖澤,中國科學院院士,,中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院

1935年生,。中科院院士、軍事醫(yī)學科學院研究員,,中國實驗血液學研究的先驅,。

1953年秋,他赴青島,,求學于山東大學化學系物理化學專業(yè),。

5. 汪品先講課視頻海洋

汪品先,男,,江蘇蘇州人,,1936年11月生,我國著名的海洋地質學家,,博士生導師,、中科院院士。先后在華東師范大學和同濟大學任教,,歷任同濟大學海洋地質研究所副所長,、海洋地質系主任、海洋地質教育部重點實驗室主任?,F(xiàn)任同濟大學海洋與地球科學學院教授,、博士生導師。目前是國家重點基礎研究發(fā)展規(guī)劃項目地球圈層相互作用中的深海過程和深海記錄”的首席科學家,、國家重點學科“海洋地質學”和上海市重點學科“海洋地質”的學科帶頭人,。

近年來積極推動中國地球系統(tǒng)科學研究,強調地球圈層之間的相互作用,,從海陸結合的角度研究新生代東亞宏觀環(huán)境格局的演變,。