1. 海洋中的碳循環(huán)過程

碳循環(huán)是一種自然的生態(tài)循環(huán)過程,是指碳在自然界中的循環(huán)和轉(zhuǎn)化過程,,包括碳在生物體內(nèi)的轉(zhuǎn)化,、在大氣中的吸收和釋放、在土壤和水體中的沉淀和釋放等,。

碳循環(huán)的基本原理如下:

碳的來源:碳在自然界中主要來源于光合作用和有機(jī)物的分解,。

碳的轉(zhuǎn)化:碳在生物體內(nèi)的轉(zhuǎn)化是碳循環(huán)的重要過程。植物通過光合作用吸收二氧化碳,,將其轉(zhuǎn)化為有機(jī)物質(zhì),,同時釋放氧氣。動物攝食植物,,將有機(jī)物轉(zhuǎn)化為自身的組織和能量,。

碳的釋放:碳在生物體代謝或有機(jī)物分解過程中被釋放為二氧化碳或甲烷等氣體,,這些氣體通過呼吸或分解進(jìn)一步參與碳循環(huán)過程。

碳的沉積:部分碳通過死亡的生物體和植物殘體沉積在土壤中,,同時部分碳通過生物和物理過程沉積在水體中,,這些過程是碳循環(huán)的重要環(huán)節(jié)之一。

碳的吸收:大氣中的二氧化碳可以被植物吸收,,同時也可以被海洋吸收

2. 海洋在碳循環(huán)中的作用

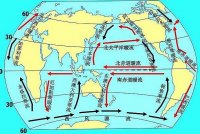

海洋循環(huán)主要指海洋中的物質(zhì)和熱量的循環(huán)流動,,其主要形態(tài)可分為海上內(nèi)循環(huán)和海陸間循環(huán)。

海上內(nèi)循環(huán)指海洋面上的水蒸發(fā)成水汽,,進(jìn)入大氣后在海洋上空凝結(jié),,形成降水又回到海洋的局部水分交換過程,。

海陸間循環(huán)則包括海洋表面的水經(jīng)過蒸發(fā)變成水汽,,水汽上升到空中隨氣流運行,被輸送到大陸上空,,其中一部分在適當(dāng)條件下凝結(jié),,形成降水。

降落到地面的水,,一部分沿地面流動,,形成地表徑流;一部分滲入地下形成地下徑流,。二者經(jīng)過江河匯集,,最后又回到海洋。

3. 海洋碳循環(huán) 鈣化作用

1,、建立海洋自然保護(hù)區(qū)

建立海洋自然保護(hù)區(qū)可以保留自然資源的豐富性和海洋天然的本底,,保護(hù)海洋原始的面貌和狀態(tài),保護(hù)物種原有特性不至喪失,。

2,、污水排放治理

生活污水、工業(yè)廢水的排放,,會帶給海洋大量的病菌和有毒物質(zhì),,導(dǎo)致海水富營養(yǎng)化。要想改善海洋環(huán)境,,必須重視排放問題,。

3、禁止對海洋的過度開發(fā)

填海造陸,、能源開采等過度開發(fā)會破壞生物的棲息地,,使生物面臨滅絕的威脅,濫捕濫殺也會造成物種數(shù)量急劇減少,。

4,、發(fā)展海洋科學(xué)與技術(shù)

加強(qiáng)生物多樣性保護(hù)和海洋環(huán)境污染治理的科學(xué)研究,,為保護(hù)海洋生物提供技術(shù)支持。

5,、減少噪音污染

據(jù)環(huán)球網(wǎng)報道,,在過去的100年里,海洋噪音越來越嚴(yán)重,,螺旋槳,、聲納等在海洋中產(chǎn)生了各種噪音,這些噪音已干擾到海洋生物的正?;顒?。因此,要“靜”化海洋,,降低對海洋生物的有害影響,。

6、保護(hù)地球整體生態(tài)環(huán)境

溫室氣體二氧化碳的過量排放溶于海水后會形成碳酸,,使海水的pH值(酸堿度)下降,,出現(xiàn)海洋酸化的現(xiàn)象。據(jù)《科技日報》報道,,海洋酸化會影響珊瑚,、貝類等鈣化生物的正常生長,“腐蝕”它們的碳酸鈣外殼,,甚至對它們造成致命的影響,,進(jìn)而破壞整個食物鏈,給海洋生物的生存帶來極大挑戰(zhàn),。

7,、加強(qiáng)立法和海洋保護(hù)教育

制定并完善海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測調(diào)查和保護(hù)管理方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī),保證海洋治理有理有法可依,。同時,,加大宣傳和教育力度,提高公眾對海洋資源保護(hù)的意識,。

4. 海水中的碳循環(huán)

海洋的碳循環(huán)從某種意義上說是自給自足的:海水溶解了大量存在于大氣 中的二氧化碳,。

海洋內(nèi)部和周圍的特定活動過程也釋放出二氧化碳,比如火山噴發(fā)或碳酸鹽溶解會產(chǎn)生二氧化碳,。海洋碳循環(huán)的主要活動者是生物體,,浮游 植物(像植物一樣使用光合作用的浮游生物)在光合作用中“固化”被溶解的二 氧化碳,釋放氧氣,然后氧氣被溶解在海水中,;浮游動物(動物性浮游生物)和其他海生動物,,比如魚類,消耗固化的二氧化碳,,并呼吸氧氣,。

最終,,植物和動物在 死后降解成為二氧化碳,并將二氧化碳釋放到大氣中,。

5. 海洋生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)過程

碳循環(huán)是一種能源回收利用技術(shù),,通過收集、提取和部分或全量利用化石燃料產(chǎn)生的二氧化碳,,實現(xiàn)對二氧化碳的有效處理和再利用,。具體來說,碳循環(huán)分為以下步驟:

1.二氧化碳收集:將化石燃料發(fā)電等過程中產(chǎn)生的二氧化碳收集起來,,一般采用吸收劑,、膜分離等技術(shù)。

2.二氧化碳提?。簩⑹占饋淼亩趸級嚎s,、提取、液化,,使其便于運輸和儲存,。

3.二氧化碳利用:液化后的二氧化碳可以用于製造醫(yī)療制品、氣泡飲料,,還可以注入油田等以提高油田采收率。

4.二氧化碳儲存:將液化的二氧化碳存儲在地下深層地層或海底,,以減少大氣中的二氧化碳,,防止其進(jìn)一步增加氣候變化。

需要注意的是,,碳循環(huán)技術(shù)目前仍處于發(fā)展的階段,,仍需進(jìn)一步解決技術(shù)難題和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可行性。隨著環(huán)保意識的提高和技術(shù)的不斷發(fā)展,,碳循環(huán)技術(shù)在未來可能會得到廣泛的應(yīng)用和推廣,。

6. 海洋在碳循環(huán)中扮演什么角色

在過去的幾千年中,海洋和陸地生態(tài)系統(tǒng)等自然碳源排人大氣的大量CO2?已通過光合作用和海洋吸收等自然過程的清除作用幾乎完全平衡,。工業(yè)革命以前,,大氣中的CO2濃度平均值約為280×10∧(-6)。,,變化幅度大約在10x?10∧(-6)以內(nèi),,平均而言,這一時期的自然碳收支處于很好的平衡態(tài),。工業(yè)革命之后的幾百年里,,大氣中的CO2。濃度增加31?,,1995年大氣中的CO2濃度達(dá)到360×10∧(-6),。人類活動造成的碳收支失衡不斷增長,、積累,碳循環(huán)的平衡開始被破壞,。這種非平衡態(tài)導(dǎo)致了大氣中多余CO2,。的累積。

? ? 綜合來說,,人類活動對全球碳循環(huán)的影響體現(xiàn)在3方面:一是人為增加碳源,;二是人為減少碳匯;三是氣候變暖的反饋作用,。雖然這種反饋通過自然作用完成,,不是人類的直接行為,但是終究氣候變暖是人類過度排放溫室氣體的后果,,所以,,將其歸因于人為因素并不為過。?

7. 海洋中的碳循環(huán)過程圖

珊瑚礁是生產(chǎn)力水平最高,,同時也是最脆弱的海洋生態(tài)系統(tǒng)之一,。由氣候變化及人類活動導(dǎo)致的珊瑚礁全球衰退,已經(jīng)影響到珊瑚礁的鈣化和碳循環(huán)過程,,也加大了長期懸而未決的珊瑚礁二氧化碳“源-匯”爭議,。盡管珊瑚礁的鈣化過程伴隨?CO2?釋放,但考慮到珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部復(fù)雜的生物地球化學(xué)過程,,以及造礁珊瑚特殊的混合營養(yǎng)特性,,其作為碳匯功能的屬性也不容忽視。

珊瑚礁是生物多樣性最高的海洋生態(tài)系統(tǒng),,在全球尺度上預(yù)計每年可固定?9?億噸碳,。海洋中來自珊瑚礁的初級生產(chǎn)力高達(dá)?300—5?000 g C·m-2·a-1,而非珊瑚礁系統(tǒng)只貢獻(xiàn)?50—600 g C·m-2·a-1,。雖然珊瑚礁潛在的碳匯功能早已被發(fā)現(xiàn),,但由于其鈣化過程伴隨?CO2?釋放,珊瑚礁在很長時間一直被定義為碳源屬性,。

目前,,珊瑚礁的碳源/碳匯屬性仍然存在爭議,還沒有被納入以濱海濕地生態(tài)系統(tǒng)(如紅樹林,、鹽沼,、海草床等)為代表的海岸帶藍(lán)碳收支中。因此,,厘清珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)的“源-匯”機(jī)制,、探索將珊瑚礁由碳源向碳匯轉(zhuǎn)變的生態(tài)調(diào)控方式和途徑,是當(dāng)前最為緊迫的珊瑚礁生態(tài)修復(fù)之舉,也是服務(wù)好國家碳中和目標(biāo)與綠色發(fā)展戰(zhàn)略的應(yīng)有之義,。

8. 海洋中的碳循環(huán)過程圖片

碳循環(huán)過程是指在生物和物理過程中,,碳從大氣中進(jìn)入生物體,然后在生物體內(nèi)被轉(zhuǎn)化為各種有機(jī)物,,最終以排放的形式釋放到大氣中,,從而完成一個循環(huán)。

碳循環(huán)的主要過程有碳固定,、碳轉(zhuǎn)化和碳排放三個步驟,。碳固定是指碳從大氣中進(jìn)入生物體,如植物和海洋生物,,并被轉(zhuǎn)化為有機(jī)物,,如糖、脂肪和蛋白質(zhì),。碳轉(zhuǎn)化是指有機(jī)物在生物體內(nèi)被轉(zhuǎn)化為其他物質(zhì),,如氧氣和二氧化碳。最后,,碳排放是指二氧化碳從生物體排放到大氣中,,完成一個循環(huán)。